庭で自然と共に過ごす! 「雑木の庭」のつくり方 Vol.2

Dzmitrock/Shutterstock.com

自然林の中で思いっきり呼吸をすると、清々しく心地よい気分になりますよね。自宅の庭でそんな自然の心地よさを感じられる「雑木の庭」のデザインプランをご紹介。雑木の庭を楽しむさまざまなアイデアも合わせてご提案します。

「雑木の庭」のつくり方Vol.1の記事はこちら。

目次

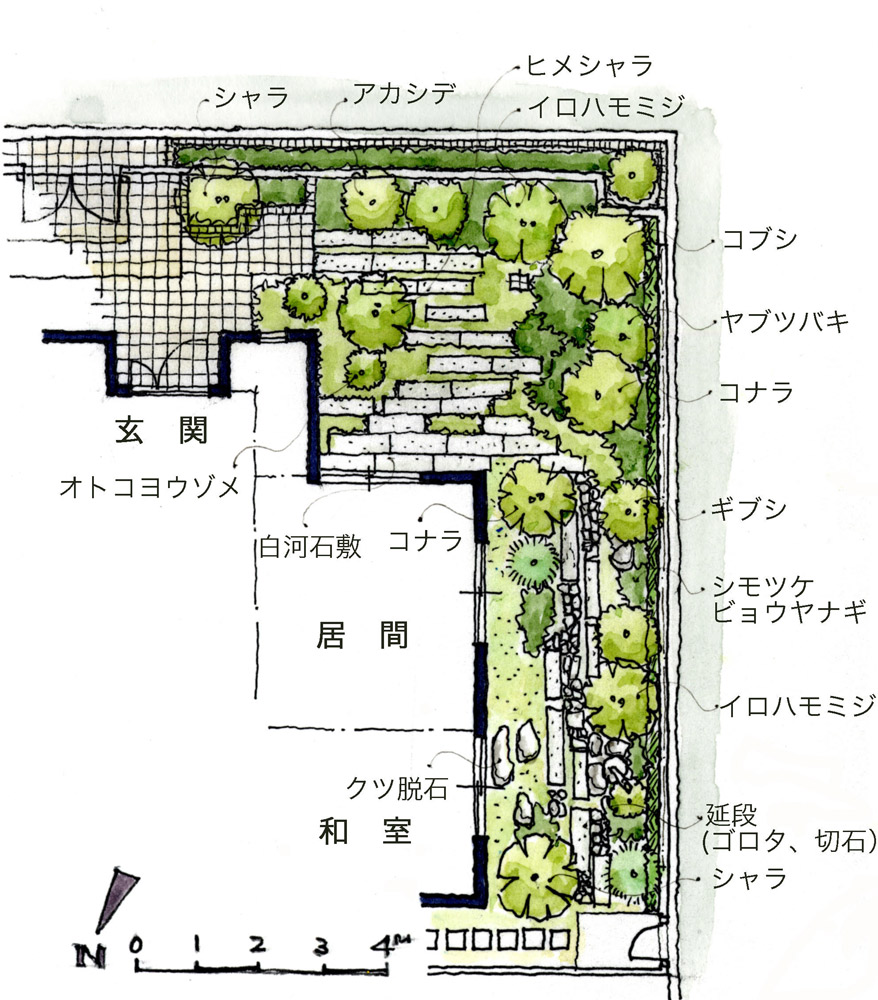

雑木の庭プラン

「雑木の庭」のプラン例をご紹介します。庭は南西に位置し、家族が集まるリビングや和室に面しています。

デザインのポイントは、季節の変化を感じられるようにすることと、リビングや和室からの眺めです。

まず、リビングの南西の窓からの眺めについて解説します。

ここは奥行きを生かして白河石で園路をつくり、奥にイロハモミジやコナラ、コブシなどの高木落葉樹で雑木のイメージをつくりました。園路に用いた白河石の敷石は、広々とした印象を持たせるほか、歩きやすさや、落ち葉の掃除がしやすいというメリットがあります。敷き詰めた石のところどころに隙間を開けて下草を植え、奥の植え込みとの繋がりを持たせています。

夏は南からの暑い日差しを木々の緑が和らげてくれ、冬は落葉するので暖かな日差しが室内まで届きます。常緑のヤブツバキとともに、冬の緑を補うのは足元の草花たちです。エビネやヤブランなどの常緑多年草や、早春に個性的な芽を出すクサソテツなどを植え込んで、木々が落葉する冬でも退屈しない眺めをつくりました。

コナラやシャラ、イロハモミジで黄葉、紅葉が美しい雑木の庭。

一方、和室からの眺めは奥行きが狭いため、高木の間隔を開け、緑の生け垣をバックに、低木を配して、窮屈な印象やうっそうとした雰囲気にならないよう配慮しています。

さらに、延段やゴロタで園路をつくり、景色に変化を持たせつつ、室内からの庭へのアクセスも確保しています。シャラノキやイロハモミジで季節の彩りを、石の目地にも下草や苔(コケ)を植えて、自然な情緒を感じられるようにしています。

雑木の庭づくりのポイント

落葉樹と常緑樹の特徴を生かす

雑木林風な庭づくりをするには、四季の変化に富んだ落葉樹が不可欠です。ただし、秋から冬場にかけては落葉樹のみでは、葉がなくなり、枝だけになってしまうので、常緑樹も混ぜて植えたほうが、見栄えがよくなります。その際、常緑樹は後方へ植え、秋の紅葉や黄葉が美しい落葉樹を手前にすると、葉の色が引き立ち効果的です。

このように、常緑樹と落葉樹、それぞれの木の特徴をよく把握して、良いところを生かすように配置することが大切です。

退屈しない木々の下の工夫

写真の左上が飛び石、真ん中と右側が延段。

Yury Zap/Shutterstock.com

高木の下には空間ができますが、前述のように中低木や下草の配置を工夫すると、退屈しない眺めが作れます。木々の眺めは室内から楽しめますが、下草の小さな植物には近づいて観察する楽しみもあります。ですから、飛石や延段で園路をつくり、歩きながら眺められるようにするといいでしょう。

「飛び石」は、間隔をとって並べた石です。雨や露(つゆ)で、足元の土がぬかるみ、歩きにくくならないようにするための園路で、歩きやすい間隔で石を敷きます。

一方、「延段」は、間隔を開けずに石を敷き詰めて歩きやすくした園路で、組み合わせの意匠によって庭の景色に変化を持たせる効果を発揮します。「飛び石」も「延段」も園路という機能であると同時に、庭の景色の重要なデザインポイントです。

「雑木の庭」の効果

天気のよい日の朝の散歩は、気持ちのよいものです。愛犬と出かけ、公園を通りかかると、冬であっても、雑木の林床(りんしょう)を黄色やこげ茶の色とりどりの落ち葉が覆い、そんな光景を見るとホッと心が安らぐものです。

このように自然に触れ、しばしばリラックスできる環境が自宅のすぐそばにあったら、健康的な生活を送ることができますね。「雑木の庭」は、ただ季節感を楽しむための場所であるだけでなく、身体にさまざまな好影響を与えてくれます。

ここでは五感という観点から考えた「雑木の庭」の庭づくりを解説します。

五感をうるおす

五感とは、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚の五つの感覚です。雑木の庭づくりでは、これらの感覚を心地よく刺激することを意識して植物を選んだり、デザインを検討してみましょう。

視覚

視覚に心地よい刺激を与える植物のセレクトが大事です。新芽に花々、紅葉、黄葉など、植物は、四季を通してさまざまな色や形で楽しませてくれます。

聴覚

実のなる木には鳥が訪れ、美しい鳴き声を聞くことができます。また、風がそよぐと落葉樹の枝が揺れ、葉がこすれ合う音に情緒と安らぎを感じます。

臭覚

季節の花々やハーブなどの香りで心が落ち着き、樹木は森林浴のような心地よい空気を作り出し、くつろぎを感じられるでしょう。

味覚

ジューンベリー(アメリカザイフリボク)など実のなる樹木を植えれば、収穫が楽しめます。果実でジャムをつくり、パンに塗ったり、ヨーグルトに混ぜてもおいしく食べることができます。採りたての実は新鮮で何とも言えない味わいを感じられます。

触覚

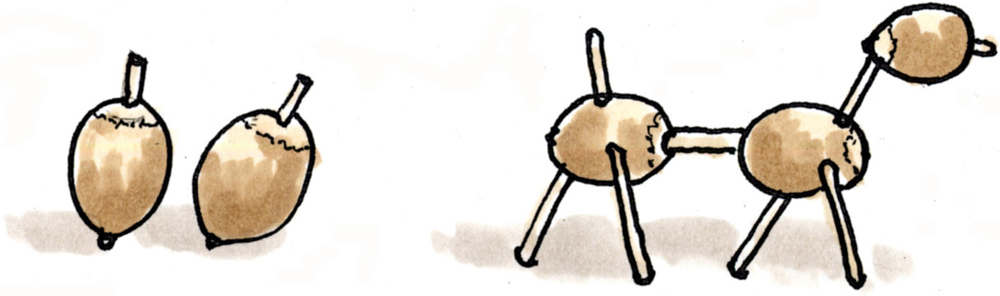

どんぐりで動物をつくって遊んだり、モミジやカツラなどの枯れ葉を集めて栞(しおり)をつくってみてはいかがでしょう。どんぐりにキリで穴を開け、楊枝やマッチ棒を差し込んで独楽(こま)や動物をつくります。このどんぐり細工では、木の実や葉を触ったときのツルツル、ザラザラなどの感触に、趣(おもむき)を感じます。

どんぐりはカシ、ナラ、カシワなどのコナラ属の樹木の実で、雑木林では、よく見かける樹木です。

自然と共に楽しみ遊ぶ

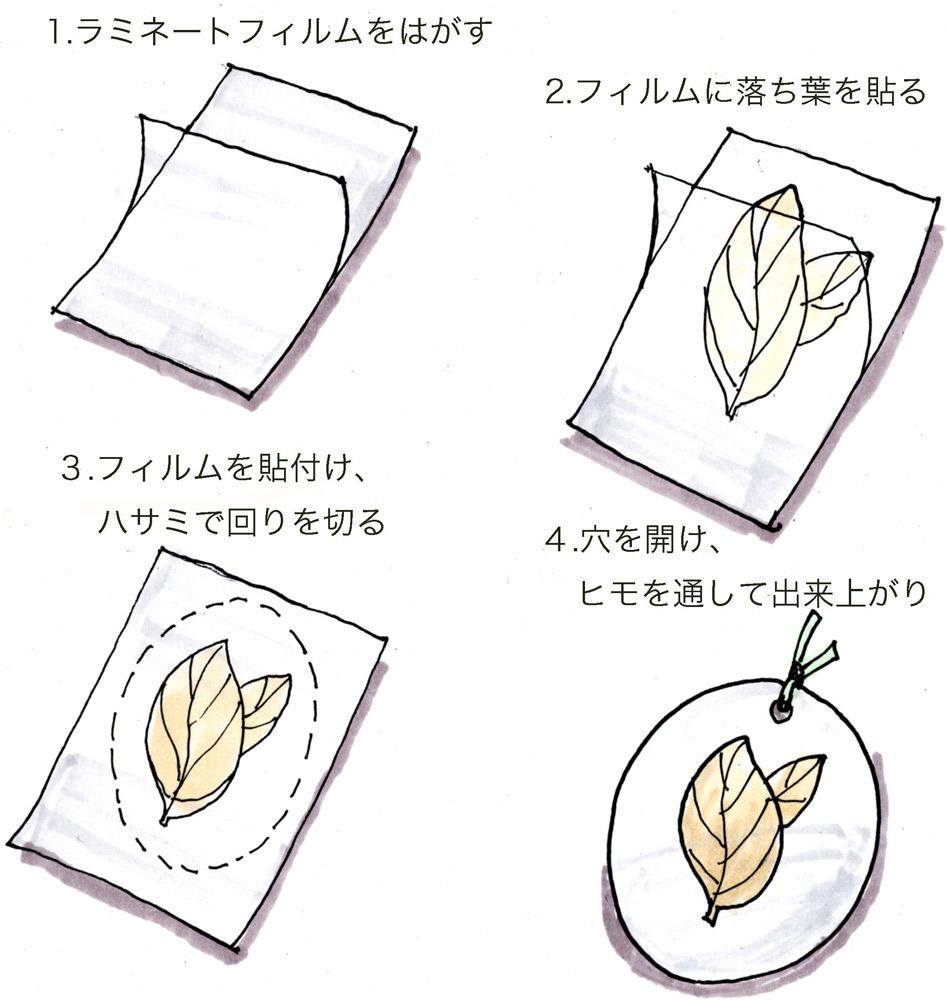

前述のどんぐり細工のように、独楽や動物のつくり方のご紹介をしましたが、参考までに、ラミネートフィルムで作る「栞のつくり方」もご紹介します。

100円ショップで購入できる手張りラミネートフィルムを使用します。

1. 集めた落ち葉から好きな素材を選び、ラミネートフィルムの薄いほうをはがします。

2. フィルムの粘着面に落ち葉を貼り付け、先ほどはがしたフィルムを、ゆっくり戻します。空気が入らないよう丁寧に密着させます。

3. 貼り付けが終わったら、落ち葉の周りを5mm程度残してハサミで切ります。

素材の形にこだわらず、四角や丸などにしてもステキな栞になります。

4. 素材の上部に穴あけパンチで穴を開け、ひもを通して結べばオリジナルの栞が出来上がります。

まとめ

自然の安らぎを五感で感じられる庭が「雑木の庭」です。イロハモミジやシャラ、コナラで秋の紅葉、黄葉の彩を演出します。エビネ、ヤブラン、クサソテツなどの中低木や下草で高木の枝下空間の眺めをつくります。また、延段や飛び石、敷石などの園路を作り、その周りにコケやゴロタなどを配置すれば、自然風な情緒を保ちながら庭に変化のある景色を生み出すことができます。

日本の四季の美しさを身近に楽しめる「雑木の庭」。年間を通して、いろいろな景色を堪能できる庭をつくってみましょう!

Credit

文&イラスト/松下高弘(まつしたたかひろ)

長野県飯田市生まれ。元東京デザイン専門学校講師。株式会社タカショー発行の『エクステリア&ガーデンテキストブック』監修。ガーデンセラピーコーディネーター1級所持。建築・エクステリアの企画事務所「エムデザインファクトリー」を主宰し、手描きパース・イラスト・CG・模型等のプレゼンテーションや大手ハウスメーカー社員研修、エクステリア業の研修講師およびセミナープロデュースを行う。

著書には、『エクステリアの色とデザイン(グリーン情報)』、『住宅エクステリアのパース・スケッチ・プレゼンが上達する本(彰国社)』など。新刊『気持ちをつかむ住宅インテリアパース(彰国社)』、好評につき絶賛発売中!!

おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-

まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…

都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術

特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…