実録! バラがメインの庭づくり第10話~秋バラ開花~秋に咲くティーローズに魅せられて

四季咲き性のバラが今年最後の花を咲かせる秋バラの開花シーズンがやってきました。春とは違った表情をまとい、秋に再び咲くバラにはどんな魅力が秘められているのでしょうか。神奈川県在住で「日本ローズライフコーディネーター協会」の代表を務める元木はるみさんによる庭づくり奮闘記第10話。今回は、秋バラの中でも、いっそう美しく咲く「ティーローズ」の魅力をご紹介します。

目次

私の庭に咲く秋バラ「ティーローズ」

10月になり、楽しみな秋バラの開花シーズンに入りました。

秋に咲くバラは、花色が冴え、花もちもよく、春に比べるとボリュームや花数は少ないとはいえ、秋ならではの静寂な空気の中に佇む凛とした姿に、魅力を感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、私も庭で育てている秋にいっそう美しく見える「ティーローズ」の魅力を、古い文献とともに、ご紹介させていただきたいと思います。

まずティーローズとは、中国からヨーロッパに渡った‘ヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティッド・チャイナ’、もしくは、つる性の‘パークス・イエロー・ティー・センティッド・チャイナ’をもとに、新しく誕生したバラのことで、その品種群を「ティー系統」といいます。

上記の2品種は、花から紅茶の香りを感じることからティーローズと呼ばれ、その香りと剣弁となる花弁の性質を、大輪で白い5弁の剣弁花を咲かせるロサ・ギガンティアから引き継いでいるといわれています。

‘ヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティッド・チャイナ’は、1808~1809年にかけて、イギリス在住のエイブラハム・ヒューム(1749-1838)が、東インド会社を通して広東の育苗商から入手し、イギリスに持ち帰ったといわれています。

‘パークス・イエロー・ティー・センティッド・チャイナ’は、1823年、英国王立園芸協会からキク類とバラ類の調査のために中国へ派遣されたジョン・ダンパー・パークス(1792-1866)が、広東省の育苗商から入手し、英国王立園芸協会に送ったといわれています。花色が淡黄色の大輪で芳香のあるこのバラが、後に「パークス・イエロー・ティー・ センティッド・チャイナ」と呼ばれ、クリームから黄色系のティーローズの祖となりました。

150年以上前の欧米人をも魅了したティーローズの‘サフラノ’

秋も春も、他のバラよりひと足先に開花し、しなやかな枝先に、剣弁のセミダブルの中輪の花を咲かせます。うっすらとピンクを乗せた光沢のある黄色い花弁は、ソフトなクリーム色へと退色し、優しく控えめな印象です。

ティーローズ特有の、枝を斜め横に伸ばす性質で、我が家では‘サフラノ’を鉢植えで育てています。

‘サフラノ’と‘アンナ・オリビエ’は、どちらも大好きなバラですが、花瓶に挿してみると、枝が斜め横向きですので、いつもとても活けにくいと感じます。

ですが、細い枝にうつむき加減に咲く花や細長いつぼみ、華奢な雰囲気がどことなく古風で優し気なイメージと重なり、とても魅力的です。

‘サフラノ’は、明治時代に日本国内で「西王母(せいおうぼ)」と和名が付けられ流通していました。西王母とは、中国古代の仙女のこと。不老不死の薬をもつ神仙で、世界最高位の仙女ともいわれています。

現代のお花屋さんでは、ティーローズの切り花や、ティーローズを使用したアレンジメントやブーケなどは滅多にお目にかかれませんが、かつて1869年当時のアメリカ・ニューヨークのお花屋さんでは、この‘サフラノ’が、冬の切り花としても人気品種であったとのことで、とても驚きました。

‘サフラノ’以外では、‘イサベラ・スプロント’、‘マルシャル・ナイル’などのティーローズ、‘ラマルク’などのノワゼットローズ、‘ヘルモサ’などのブルボンローズも切り花として人気だったそうです。その後、ティーローズが片親となり誕生したハイブリッド・ティー・ローズの品種が増え、切り花におけるバラの人気系統は、枝が真っすぐに伸び、花首がしっかりとして上を向いて咲くハイブリッド・ティー系統へと変わっていくこととなりました。

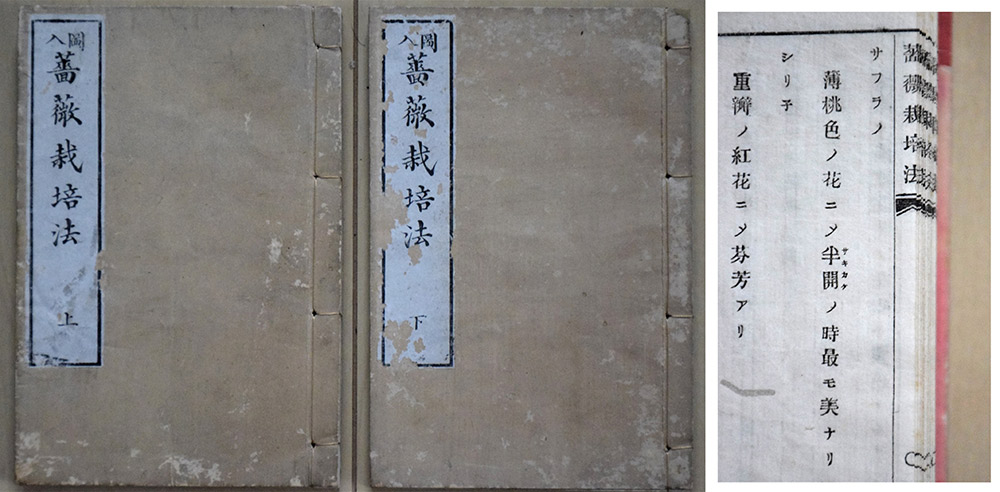

古書に記された‘サフラノ’

以前にもご紹介させていただきましたが、こちらは、アメリカで園芸会社を経営し「園芸の父」と呼ばれたピーター・ヘンダースン(1822-1890)の1869年の著書『Practical Floriculture』の中で、バラの栽培について書かれた第15章を、水品梅處が日本語に翻訳した、日本で最初の西洋バラについての栽培書です。

この中で、‘サフラノ’に関する記述があり、「濃黄色、花多く、茶の香気あり」また、「深黄色の蕾、セミダブルの花」などと書かれています。

こちらも、アメリカで園芸会社を経営し、ヨーロッパのバラの園芸家たちとの交流もあったサミュエル・ボウン・パーソンズ(1819-1906年)の、1869年の著書『Parsons on the Rose』を、安井真八郎が日本語に翻訳したものです。

この中でも‘サフラノ’に関する記述を見ることができ、茶薔薇(ティーローズ)の項に、「薄桃色ノ花ノ半開(サキカケ)ノ時、最モ美ナリ」と書かれています。

「采女(うねめ)」の和名を持つ‘アンナ・オリビエ’

光沢のある杏色の美しい花を咲かせるこちらのバラが日本に輸入されると、「采女」という和名を付けられました。

采女とは、日本の朝廷において、天皇や皇后の食事や身の回りの庶事を専門に行う女官のことで、良家の容姿端麗な子女から選ばれたそうです。

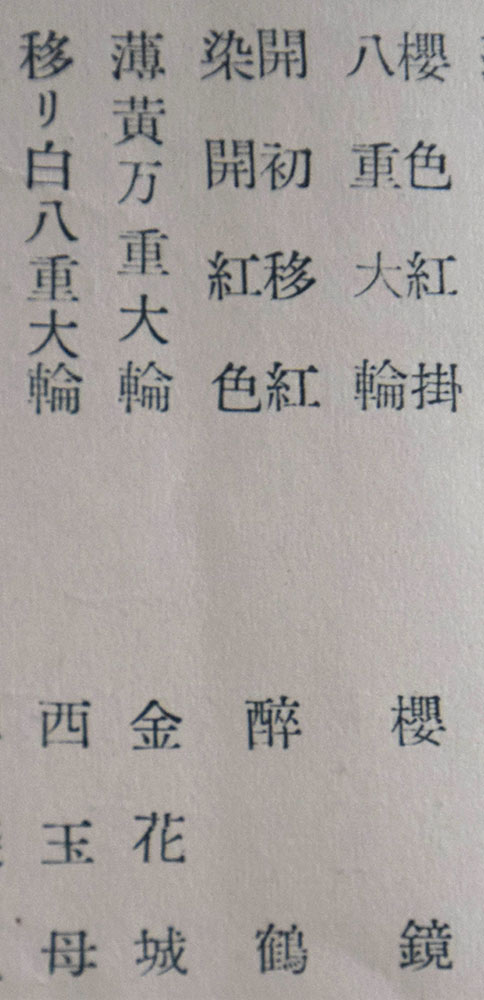

「桜鏡」の和名を持つ‘ドュセス・ド・ブラパン’

ピンクを帯びたコロコロと愛らしい花を咲かせるこちらのバラは、1873~74(明治6~7)年、開拓使によって、アメリカから「美香登」「天國香」などとともに日本に輸入され、「桜鏡」という和名が付けられました。

1877(明治10)年に、京都で出版された花銘表『各國薔薇花競』では、75品種のバラの和名が掲載されていますが、「桜鏡」と「西王母」の和名も見ることができます。

和名「雪見車」の‘ザ・ブライド’と和名「金華山」の‘レディ・ヒリンドン’

「花嫁」を意味する品種名の通り、眩しいほどの清らかな純白の花は、日本に輸入されると「雪見車」という和名が付けられました。

山吹色の花色は、紫がかった新葉や茎とよくマッチして、おしゃれで落ち着いた雰囲気です。

ティーローズの中でも香りが強く、お砂糖をたっぷり入れた紅茶のような甘い香りがします。こちらのバラに付けられた和名は「金華山」、そして、もう一つ「金鵄(きんし」という名が付けられました。

このように、明治~大正時代の日本では、同じ品種に異名がいくつも付けられるということが起き、後々、正しい元の品種名を特定することが困難になってしまいましたが、明治維新後に、急に外国語を使用することに抵抗があったのか、和名を付けることになってしまったようです。

これは、日本だけでなく、アメリカなどでも元の品種名に異名を付けることがよくありました。たとえば、戦争の敵国(ドイツなど)のバラに英名を付けるなど。敵国の言葉を使用したくないという気持ちの表れだったと思います。

目の前に咲くバラの背景を知ると、そのバラがこれまでに歩んできた道のりの一端が垣間見えるようで、ますます愛おしく感じられるます。

ぜひ、秋にも咲くオールドローズのティーローズも、お楽しみいただきたいと思います。

Credit

写真&文 / 元木はるみ - 「日本ローズライフコーディネーター協会」代表 -

神奈川の庭でバラを育てながら、バラ文化と育成方法の研究を続ける。近著に『薔薇ごよみ365日 育てる、愛でる、語る』(誠文堂新光社)、『アフターガーデニングを楽しむバラ庭づくり』(家の光協会刊)、『ときめく薔薇図鑑』(山と渓谷社)著、『バラの物語 いにしえから続く花の女王の運命』、『ちいさな手のひら事典 バラ』(グラフィック社)監修など。TBSテレビ「マツコの知らない世界」で「美しく優雅~バラの世界」を紹介。

- リンク

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

アレンジ

新年のお祝いに! 縁起物のゴヨウマツとセンリョウで作る簡単&モダンなお正月アレンジメント

新しい年の始まりは、縁起のよい植物を飾ってお祝いに! フラワー&フォトスタイリストの海野美規さんが、誰でも楽しめるコンパクトなお正月アレンジメントのアイデアをご紹介します。今年は、古くから縁起物として…