肥料は種類もたくさんあり、自分の育てている野菜にどのように肥料を選んで与えればよいか、迷っている人も多いのではないでしょうか? また、肥料の与え方が正しいのか、不安に感じている人もいらっしゃるでしょう。ここでは、肥料の種類や使い方を徹底解説します。この記事を通して、肥料に関する正しい知識を身につけてくださいね。

目次

野菜にとって肥料とは?

肥料は野菜にとって、大切な栄養分。おいしい野菜をたくさん収穫するためには、肥料が欠かせません。

限られたスペースでより多くの収穫を得ようとすると、意識的に肥料を与えなければ、必要な養分が足りなくなってしまいます。

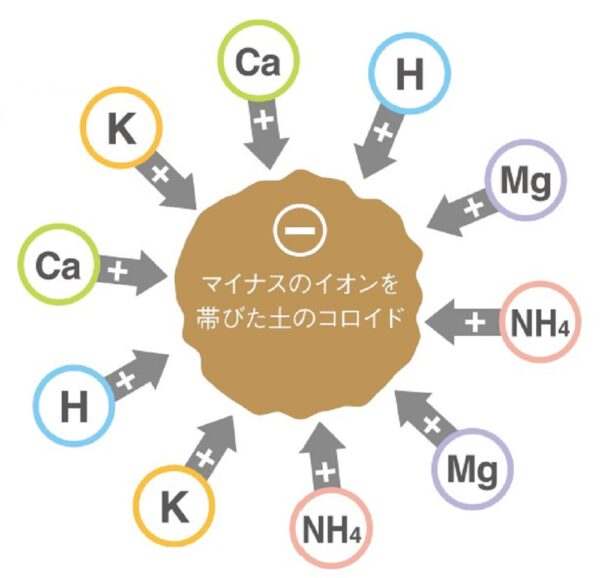

また、効果的に根から養分を吸収するには、土と肥料との関係がとても重要です。肥料に含まれる養分を抱きかかえる力が土になければ、養分は流れてしまうのです。

保肥性の高い土のイメージ

合計16種類もの元素が必要

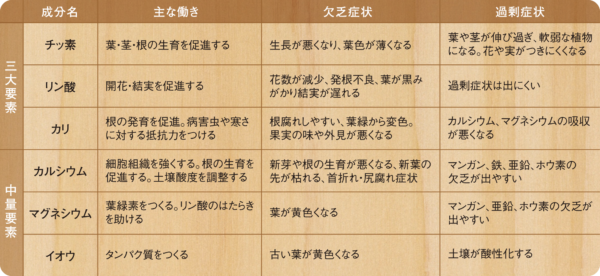

植物の生長には合計16種類の元素が必要です。そのうち最も重要なのが、チッ素(N)、リン酸(P)、カリ(K)であり、これを「三大要素」といいます。

三大要素の次に必要な要素として、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、イオウ(S)があり、これを「中量要素」と呼びます。マンガン(Mn)、ホウ素(B)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、塩素(Cl)などは微量でよいので、これらを微量要素と呼びます。

主な肥料要素のはたらき

土壌を活性化する堆肥

「堆肥」には肥料分は含まれますが、三大要素のチッ素、リン酸、カリが微量しか含まれていないため、肥料ではなく土壌として扱います。有効な微生物が多く含まれている堆肥は、微生物の働きによって植物が根から養分を吸収するのを助けます。また土をフカフカの団粒構造にするのにも役立ちます。

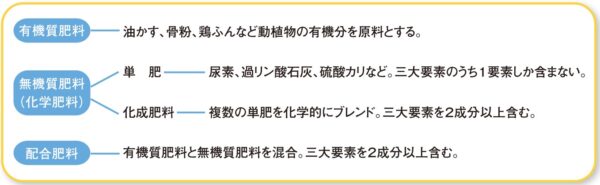

有機質肥料と無機質肥料

市販の肥料は、原料によって大きく有機質肥料と無機質肥料に分けられます(下図参照)。

有機質肥料は、油かすや魚かす、鶏ふん、骨粉などで、通常は発酵させて使用します。商品によって発酵の度合いが異なるので、植え付け後にすぐ施肥する場合には、できるだけ完熟しているものを使いましょう。

無機質肥料は、尿素、過リン酸石灰などがあります。化学肥料ともいい、チッ素・リン酸・カリの三大要素のうちひとつの成分しか含まないものを単肥といい、2つ以上のものを化成肥料といいます。

初心者なら、それぞれの成分がすでに配合された配合肥料を使うと、失敗が少ないでしょう。

肥料のタイプ

肥料の効き方

肥料は、その効き方によって大きく3つに分類されます。市販の肥料は下記の3種類のいずれかにあたり、どの種類かパッケージなどに記載されています。

❶速効性肥料

施肥すると効果が速く現れる肥料。主に水に溶けるものが多く、追肥(ついひ、おいごえ)や、お礼肥(おれいごえ)に使います。水に流れてしまうので、長期間の効果はありません。

❷遅効性肥料

施肥後すぐには効果がなく、微生物や土中の化学反応により、根に吸収されていきます。生育が旺盛な時期に合わせ、追肥として与えます。

❸緩効性肥料

根から出る根酸によって、数カ月にわたって効き目が続きます。元肥として与えます。

植物は一度に多くの養分を吸収できません。効き方の異なる肥料を併用することで、肥料切れを起こすのを防ぐことができます。

肥料の施し方

肥料の施し方には、野菜の植えつけの際にあらかじめ土壌に混ぜこむ元肥と、生育途中に与える追肥とがあります。

元肥は、野菜の植えつけの際に、あらかじめ土壌に混ぜこむ肥料です。堆肥には多少の肥料成分が含まれますが、堆肥のみしか与えないと肥料不足を起こしますから、緩効性の肥料をしっかりと施しましょう。

追肥は、生長の状況によって、与える量や種類を考えます。速効性・遅効性をよく確認して、肥料切れを起こさないように施します。

花や実が終わった後に与えるお礼肥には、速効性の肥料を与えましょう。また、寒肥と呼ばれる冬の寒い時期に与える肥料には、ゆっくりと効果が持続する緩効性肥料と遅くに効き出す遅効性肥料を与えるといいでしょう。

肥料の成分表示

肥料を購入する際に注目したいのが、パッケージや袋の成分表示です。

通常は、三大要素を基準に、例えば「5-10-5」などの数字で表示されています。この数字は、その商品100gの中にそれぞれ三大要素のチッ素(N)が5g、リン酸(P)が10g、カリ(K)が5g含まれていることを表しています。

この数字の大小によって、下記のように肥料の分類ができます(「5-10-5」なら、山型になります)。この5つの分類を覚えておくと、元肥や追肥の際に、どの肥料を与えるのが効果的かを、簡単に判断することができます。

例えば、元肥にはリン酸を中心とした山型か水平型が適し、追肥には下がり型といったように、肥料を選ぶときのバロメータとして使えます。

肥料成分のタイプ

市販の肥料

多くの肥料が市販されています。それぞれに植物の生育を考えて工夫された製品ですから、上手に使えば手軽に野菜に養分を与えられます。作物別に分かりやすく専用化したものなどもあります。

また残った肥料は、必ず直射日光の当たらない、涼しい場所で保管しましょう!

有機肥料

天然成分由来の有機肥料です。肥料効果は1~2カ月持続します。N-P-K=2-4-2.5。

液体肥料

化学成分と有機成分をミックスした液体肥料です。水で薄めて株元に与えます。N-P-K=5-5-5。

錠剤肥料

化学成分と有機成分をミックスした錠剤肥料です。株周辺の土の表面に置くだけでよいです。N-P-K=8-8-8。

油かす

食用のなたね油の搾りかすです。有機質肥料です。N-P-K=5-2-1で、チッ素成分が多めです。

有機肥料

油かす、米ぬかなどの天然成分由来の有機質肥料です。N-P-K=3-3-3。

配合肥料

化学肥料と有機質肥料のミックスです。N-P-K=6-5-5。

トマト用肥料

トマト専用につくられた肥料です。ほかにもナスやキュウリなど、作物別に配合された肥料があります。植え付ける前に混ぜるステップ1は、N-P-K=4-4-4、植え付け約3週間後のステップ2は、N-P-K=3-3-3、植え付け約8週間後に施すステップ3は、N-P-K=3-3-3。

成分表示をチェック!

成分表示の三大要素のうち、チッ素とリン酸の形態を見ることで、より肥料の特性がはっきりと分かります。例えば、チッ素全量のうち、硝酸態や尿素態が多ければ速効性が強く、有機態やアンモニア態が多ければ遅効性となります。

リン酸も水に溶ける水溶性と、有機酸に溶ける可溶性とく溶性に分かれ、水溶性のものは早く吸収されることになります。

コンポストをつくろう!

自分の家で堆肥をつくることもできます。なかでも生ゴミをコンポストにすれば、家庭のゴミも減らせて一石二鳥。コンポストは微生物に分解させてつくるので、水分と温度の管理が大切で、定期的に切り返しをして空気を含ませる必要もあります。市販の堆肥を少し混ぜると、有効な微生物が早く増殖します。このような管理をしやすくしたキットや容器なども市販されています。

コンポスト容器。ドームのような本体部分が回転するので、かくはんが簡単にできます。

おいしい野菜を収穫しよう

この記事では、肥料に関して少し専門的に解説させていただきましたがいかがでしたでしょうか? 難しい部分もあったかもしれませんが、肥料に関する基礎知識は、この記事でバッチリです。ぜひ育てている野菜に、ピッタリの肥料を適した方法で施して、おいしい野菜を収穫してくださいね。

Credit

監修/矢澤秀成

園芸研究家、やざわ花育種株式会社・代表取締役社長

種苗会社にて、野菜と花の研究をしたのち独立。育種家として活躍するほか、いくとぴあ食花(新潟)、秩父宮記念植物園(御殿場)、茶臼山自然植物園(長野)など多くの植物園のヘッドガーデナーや監修を行っている。全国の小学生を対象にした授業「育種寺子屋」を行う一方、「人は花を育てる 花は人を育てる」を掲げ、「花のマイスター養成制度」を立ち上げる。NHK総合TV「あさイチ」、NHK-ETV「趣味の園芸」をはじめとした園芸番組の講師としても活躍中。

参照元/『菜園生活 パーフェクトブック』(監修・著:藤岡成介 発行元:株式会社日本インテグレート)

※『菜園生活 パーフェクトブック』のご購入は「ガーデンストーリーWeb Shop」で!

協力者/藤岡成介

冬のおすすめアイテム

キャンドルランタン ウォール(GARDEN STORY Series)

温かな雰囲気を演出するガーデンランタンは、単体でポイントに使っても、いくつか並べても◎。スマートなデザインのランタンにお好みのキャンドルやライトを入れて、ガラス越しに明かりを楽しめます。背面には取り付け穴付き。

編集部おすすめ記事

新着記事

-

ガーデン&ショップ

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …

2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園、第3回の砧公園に続き、4回目となる今回は、都立夢の島公園(江東区)で開催されます。宿根草を活用して“持続可能なロングラ…

-

園芸用品

バラも果樹も鉢植えでこんなに実る! 全国ガーデナーが選ぶ土の活力素『バイオマイスター』PR

愛知県・牧勝美さんの庭は、つるバラが壁いっぱいに咲きこぼれるコテージと、宿根草や一年草がナチュラルに混ざり合う「秘密の花園」。そんな花いっぱいの庭の片隅で、鉢植えジューンベリーが毎年たわわに実り、ジ…

-

ガーデンデザイン

海外が憧れる日本の美。じつは「理想世界の表現」だった? 日本庭園の意外なルーツ

日本文化の集大成ともいわれる「日本庭園」には、海外からも羨望の眼差しが寄せられていることをご存じですか? その美しさの正体は、古来の人々が思い描いた“理想世界(楽園)”にありました。本連載では、日本人…

![2026年に咲かせたい! [ラナンキュラス・ラックス]注目品種Best9&秋ケア完全ガイド【動画付き】](https://gardenstory.jp/wp-content/uploads/2025/10/11-Ranunculus-Rax-series2025-10.jpg)