狭い庭でも大丈夫! ステキに見せるガーデニングVol.2 ~遠近法を応用したガーデンデザインの考え方~

Vol.1では、狭小地でのつる植物を用いた立体的な空間活用のご紹介をしましたが、Vol.2では、少し考え方を変えて、「遠近法を応用したガーデンデザイン」をテーマに、庭を広く見せる方法をご提案します。

目次

「遠近法」を知っておこう!

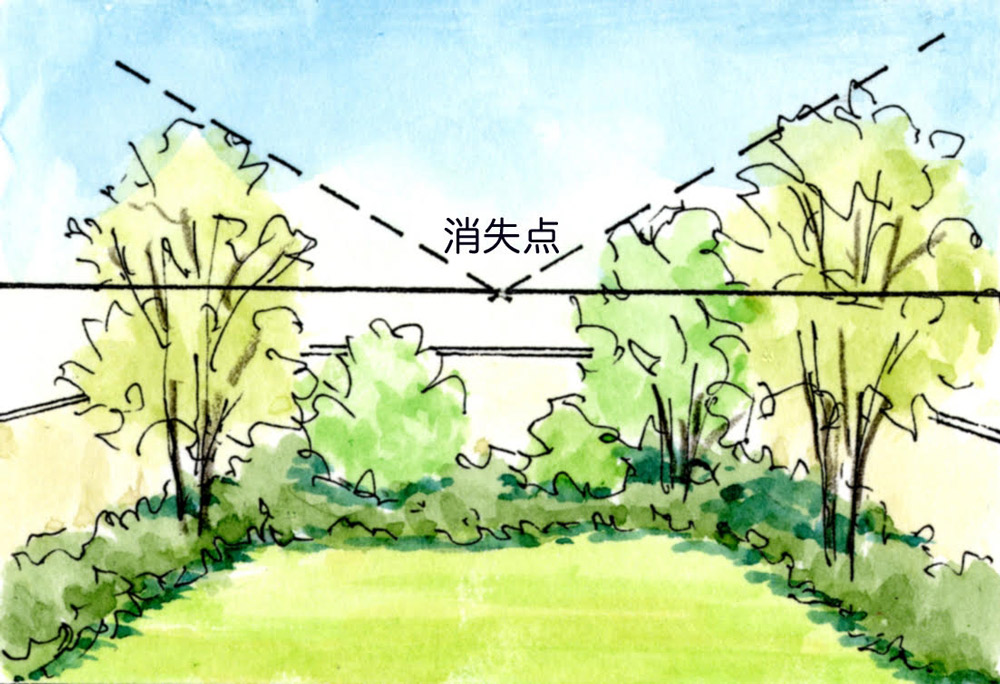

遠近法というと、少し難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ひとつだけ知っておいてほしい法則があります。それは、「平行なもの同士は必ず1点に交わる」ということです。図のように、一直線に伸びた平行な2本のレールは、地平線上で1点に交わります。この交わった点を消失点(Vanishing Point:バニシングポイント)といいます。手前の2本のレール間は横幅が広く、遠ざかるにしたがって、レールの幅が狭くなっていくように見えます。

このように、手前のものは大きく見え、遠くのものは小さく見える、という遠近法の法則を応用して、狭い庭を広く見せる方法を解説します。

空の見え具合を生かした空間づくり~線遠近法~

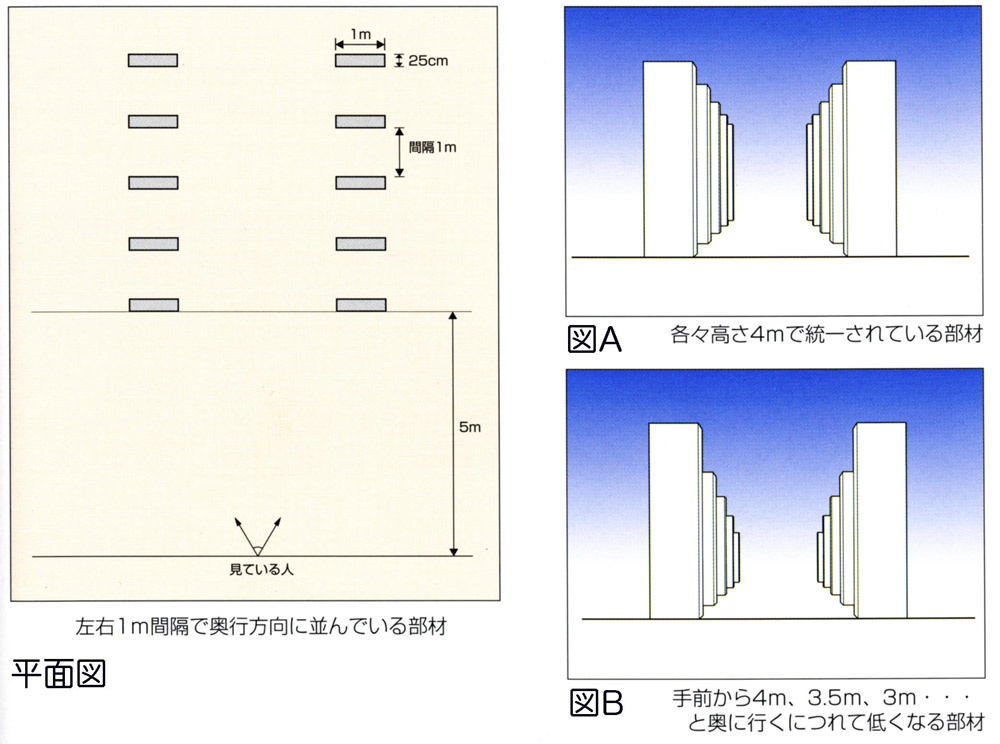

平面図のように、高さ4mの部材を2本並べ、各々奥行き方向に等間隔で5本並べてみました。図Aは、左右のポールの高さが同じもの、図Bは、奥行き方向に行くにしたがって、ポールの高さが50cmごとに低くして並べたものです。比べてみると、図Aよりも図Bのほうが広く感じませんか? 空のボリュームを多くすると、庭を広く感じさせることができます。これは、部材の高さの調節で、消失点の位置を遠くにあるかのように感じさせることが奥行きを長く見せるポイントになります。

このように、線(ライン)を感じさせて奥行きを出す方法を「線遠近法」といいます。

イラストのように、先ほどの図Aを参考にA、図BはBのように高・中・低木を配置してみました。AよりBのほうが、庭の広がりを感じるイメージですね。

このように、植栽の位置や高さを調整することで間口の広がりを感じさせます。

塀や門袖を上手に重ねて奥行きを感じさせる~重ね遠近法~

道路から住宅外壁までの距離が短い敷地でも、奥行きを広く見せる方法があります。

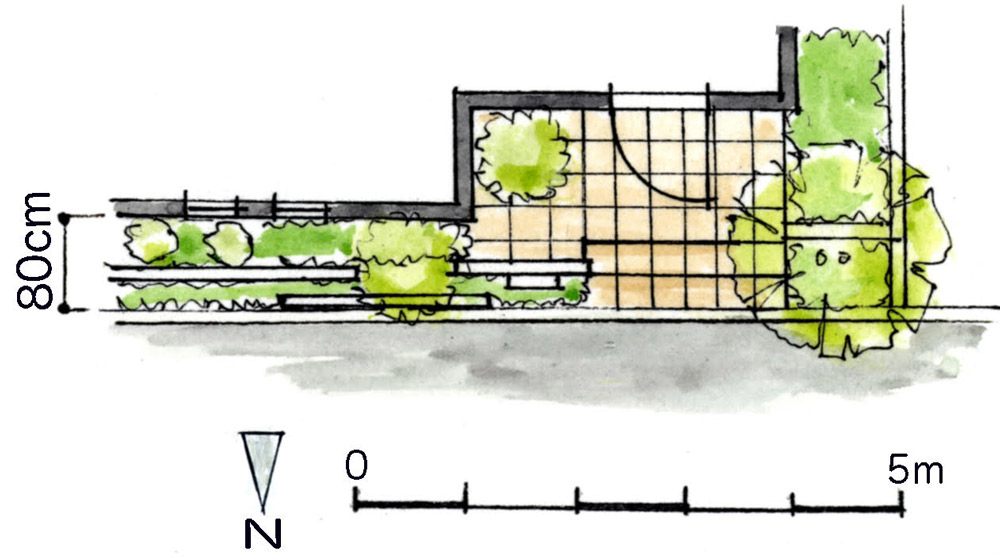

図のように、奥行きが80cmしかなくても、手前に花壇のような低い立ち上がりと、その奥に、それより少し高い立ち上がりの壁を配置します。そして、さらにその少し奥に、シンボリックな門袖を設置します。低い壁や門袖の間に植栽を挟んで奥行き感を出すことができます。

このように、短い距離でも、物と物を重ねることで奥行きを出す遠近法を「重ね遠近法」といいます。狭いファサードでも重ね遠近法を応用すれば、ゆったりとしたイメージのオシャレな門回りをつくることができます。

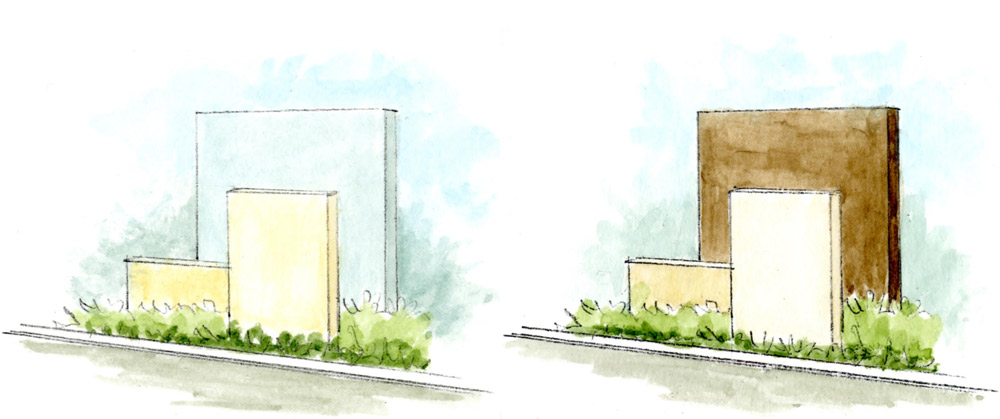

塀や壁の色を変えて~明度遠近法~

左右のイラストでは、一番手前の縦長の長方形の一番明るい壁は、同じ色の壁です。その後ろの広い壁は、左はグレーっぽいベージュの明るい色、右はこげ茶の暗い色です。両者を比べてみると、一番手前の壁は左よりも、右のイラストのほうが、飛び出して見えませんか?

これは明るい色は手前に飛び出し、暗い色は後退して見える効果で、「明度遠近法」といいます。明るい色と暗い色を重ねて比べることで、遠近を強調することができます。

このように、形状や色の濃淡による遠近法を用いることで奥行きや空間の広がりを実際の距離より広く感じさせることができます。門袖や門柱などのデザインのヒントになりそうですね。いろいろと工夫してデザインを考えてみましょう。

参考までに…クールな色を使って~空気遠近法~

有名な画家たちの絵は、遠近法が感覚的に備わっていて、3つの遠近法で表現されています。それは、線遠近法・重ね遠近法・空気遠近法です。参考までに、まだご紹介していない「空気遠近法」の解説をします。

空気遠近法は、手前のものははっきりと、遠くのものはぼかすことで遠近を表現する方法ですが、色でも表現できます。例えば、写真は、私の田舎で、長野県飯田市のある城跡公園から見た南アルプスの風景です。樹木の緑は、手前から山脈までのように、遠ざかるに連れて、黄緑→緑→青緑→青紫と、青色と白色が混ざっていきます。山脈は遠くにあるので、白っぽい青紫色に見えるのです。青色は「後退色」といって、後ろに退いて見える色です。お互いが近いもの同士は、手前が明るく、奥が暗い色で表現します(明度遠近法)が、超距離の場合は、手前よりも遠くのものは白と青を混ぜて表現します(空気遠近法)。

右:明度遠近法。左の白っぽい青色の壁よりこげ茶色の壁のほうが近く感じる。

また、左のイラストでは、手前は暖色の長方形の壁、奥は白っぽい青色の壁です。バックの背景に色にもよりますが、奥の壁は遠くに離れて、ぼけたイメージになります。

奥行きを曖昧(あいまい)にして広さを演出

奥行きの距離感を曖昧にするには、平行なもの同士は1点に交わる「消失点」を分かりにくくすることで、庭の広がりを感じることができます。

この奥行きの距離感を曖昧にすることで、狭い庭を広がりのある庭に感じさせる方法をご紹介します。

三角形の花壇や芝生のスペースをつくる

四角形よりは三角形の方が広く感じる。

小道を斜めに配置して、三角形のプランターを設置したり芝生にすると奥行き方向が広く感じられます。左のイラストは、左右の塀と平行な2本の小道で四角い3つの芝生スペース。右のイラストは奥行き方向に斜めの小道を左右対称に2本配置し、三角形の3つの芝生スペースです。右は塀よりも斜め方向の小道の具合で奥行きが曖昧になり、広く感じられます。

三角形の花壇や芝生スペースをつくって広がりを感じる庭をつくってみましょう。

芝生や植栽で法面(のりめん)をつくる

法面をつくると敷地が広く感じられる。

眺める方向の塀際に法面(のりめん)をつくります。法面とは、傾斜した面のことをいいます。イラストのように、リビングや和室などから庭を眺めたとき、前面の塀際に法面をつくり、芝生や植栽をバランスよく配置すると奥行きが長く感じます。これは、実際に、塀の足元の位置を高くすることで、敷地面も広くなります。塀際の足元を植栽などで隠すことでも、効果があります。

曲がりくねった小道をつくる

庭を眺めながら歩くときは、その視点方向は直線にならないように、曲がりくねった小道をつくります。上手にレイアウトすれば、奥行き方向の距離感をわかりにくくすることで、間口や奥行きが広がったイメージになります。後述のイラスト入りで詳しく解説します。

タイルを斜めに貼る

テラスのタイルの貼り方も、視点方向に45度になるように斜めに貼ってみましょう。消失点に向かうタイル目地ではないため、消失点の位置が曖昧になり、実際よりも広がりのあるイメージになります。これも、後述で解説します。また、ヘリンボーンなどの方向性を感じさせないタイルの貼り方も効果があります。

参考までに、ヘリンボーン(英:herringbone)とは、模様の一種で、開きにした魚の骨に似ている形状から、ニシン(herring)の骨(bone)という意味から、「ヘリンボーン」と呼ばれています。V字形や長方形を縦横に連続して構成されているので、方向性を感じにくいパターンです。

左:平面図(funkyplayer/Shutterstock.com)

右:タイルを貼った写真(blurAZ/Shutterstock.com)

このように、奥行きを曖昧にしたデザインであれば、距離感が分かりにくくなるので、庭が広く感じます。いろいろと工夫して広く感じる小道や花壇をつくってみましょう。

部屋から眺めた庭を広く見せる

ウッドデッキが室内の床面より低いと庭が狭く見える。

塀際までウッドデッキを広く取り室内の床面と同じレベルにすると広い庭に。

リビングや和室から眺めた庭が広く見える方法をご紹介しましょう。例えばイラストのように、庭が南向きで、東西に細長い場合は、南側の塀際まで、すべてウッドデッキにしてみましょう。ウッドデッキと室内の床を同じ高さにすると、ウッドデッキが広く見え、庭に広がりが出ます。塀際に鉢物の花や植物を上手に並べると、庭の広がりを感じます。広がりを強調するには、窓の左右に少し高い鉢物を置き、真ん中あたりには空間をあけます。これは前述の線遠近法の応用です。

庭が広く見えるガーデンデザイン

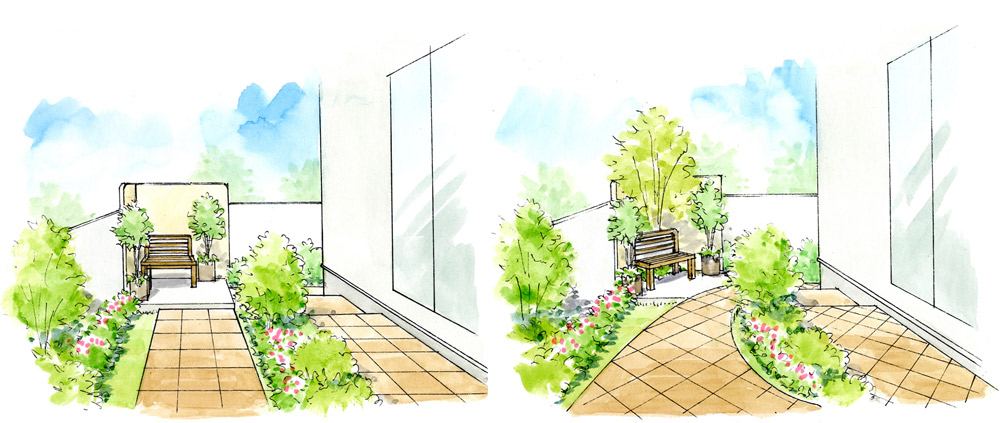

それでは、庭が広く見えるガーデンデザインをイラスト入りで解説してみましょう。図A、Bは共に、間口8m、奥行き2.5mで南側の庭です。左側がリビング、右側がダイニングの室内に面している庭になります。

イラストAは左右の塀に平行に、直角のタイル目地と直線の小道、Bは斜め45度のタイル目地のテラスと曲線の小道のデザイン例です。

同じ広さの庭でも、AよりもBの庭のほうが広く感じませんか? 平行な直線のデザインよりも、曲線や斜めの平行線を使うと、広がりのあるイメージになります。また、右側のベンチの置き方も、奥行き方向に直角よりも、45度斜めに置くのもポイントです。

イラストのように、西側にある小道を東側のテラスから見てみましょう。奥行き方向に直線の小道よりも、右側に曲がった小道のほうが広がったイメージになります。奥行きが、45度の斜めのタイル目地も効果的です。

消失点を分かりにくくすることで、奥行きの距離感が曖昧になり、広がりを感じるイメージになることが分かったと思います。

狭い庭を広く見せるには、まず、視点(眺める方向)を決めます。次に、枕木を使ったデザインウォールや高さの違う植栽の配置は、手前を高く、奥を低めにし、消失点近辺に空きを作ることで、奥行きの広がりが出ます。また、斜めに貼ったタイルや曲線の小道のデザインを上手に取り入れることでも、空間の広がりを演出することができます。

消失点を曖昧にするのもポイントでしたね。ここでご紹介した遠近法を応用すれば、狭い庭でも単調にならない変化のある、オシャレな庭づくりが叶います。こうした工夫や試行錯誤こそ庭づくりの醍醐味です。

庭の広さにかかわらず、ぜひ、こんな楽しい庭づくりに挑んでみましょう。

Credit

文&イラスト/松下高弘(まつしたたかひろ)

長野県飯田市生まれ。元東京デザイン専門学校講師。株式会社タカショー発行の『エクステリア&ガーデンテキストブック』監修。ガーデンセラピーコーディネーター1級所持。建築・エクステリアの企画事務所「エムデザインファクトリー」を主宰し、手描きパース・イラスト・CG・模型等のプレゼンテーションや大手ハウスメーカー社員研修、エクステリア業の研修講師およびセミナープロデュースを行う。

著書には、『エクステリアの色とデザイン(グリーン情報)』、『住宅エクステリアのパース・スケッチ・プレゼンが上達する本(彰国社)』など。新刊『気持ちをつかむ住宅インテリアパース(彰国社)』、好評につき絶賛発売中!!

新着記事

-

育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR

今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…

-

ガーデン&ショップ

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR

今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…

-

ガーデニング

「水切れ対策」に有効な伝統的手法とは!?―女優・黒谷友香の庭づくり時間番外編2

女優の黒谷友香さんが千葉で大切に育んでいる600坪の広さを誇る『友の庭』。BS11の番組『黒谷友香、お庭つくります』を通して、専門家のアドバイスを受けたり、さまざまなガーデンを訪れて学びを深めながら進化を続…