庭づくりでも畑づくりでも、いつも目の敵にされている雑草。抜いても刈ってもすぐに生えてきて、「草との戦い」と言う人は少なくありません。でも、厄介者とばかり思われている雑草は、視点を変えるとまったく違う存在になります。抜かれても刈られても、雑草は何のために生えてくるのか。映画「杜人」は、その答えを明確に示しながら、逆に私たち人間の存在について問いを投げかけてきます。

目次

老木の桜が引き合わせた出会い

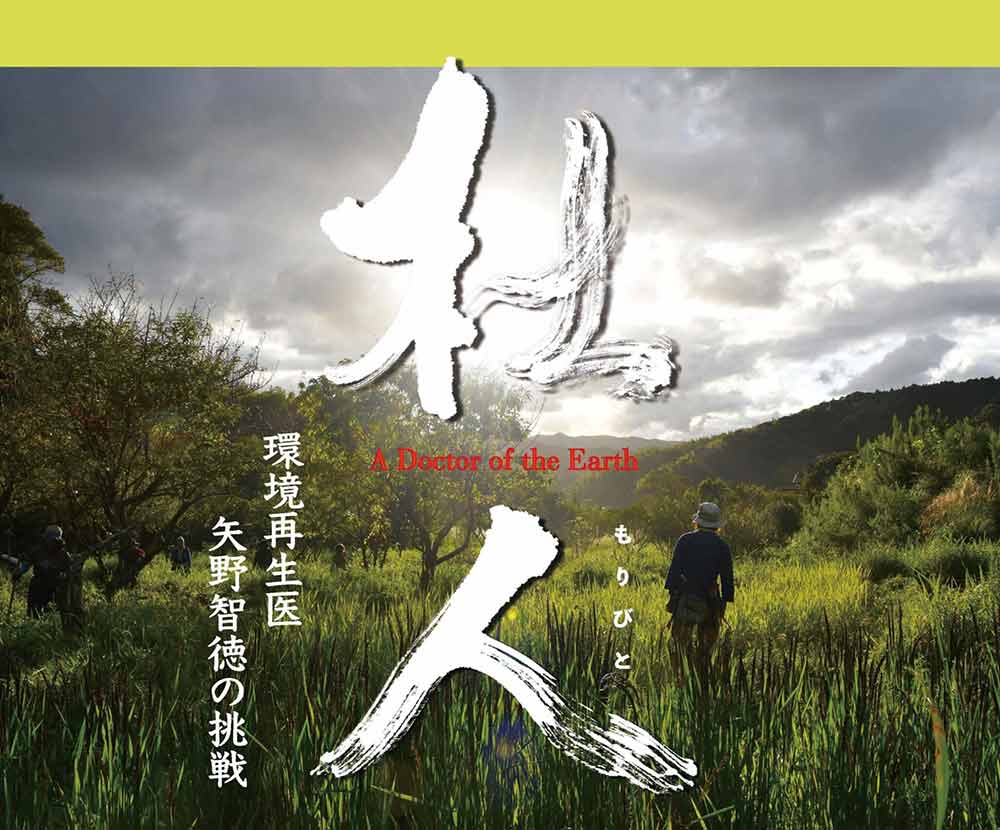

映画『杜人(もりびと)環境再生医 矢野智徳の挑戦』は、造園家・矢野智徳(やのとものり)さんの活動を追った長編ドキュメンタリー映画です。矢野さんの仕事は、私たちが想像する、いわゆる庭づくりという意味での造園からは大きくはみ出しています。矢野さんの現場は、東京の個人宅もあれば、南北朝時代から続く寺の墓地もあり、屋久島の浜、地方の農地、学校の校庭、そして日本各地の被災地など多岐にわたります。呼ばれる先には、どこにも弱った木々と傷んだ大地があります。

約3年にわたり矢野さんの仕事を撮り続け、初の長編ドキュメンタリー映画を完成させた前田せつ子監督が矢野さんと出会ったきっかけも、伐採されようとする老木の桜でした。当時、前田さんが市議を務めていた東京都国立市で、街路樹の桜を新しく植え替える伐採計画が浮上。しかし、長い間美しい花を咲かせ、歩道に緑陰をもたらしてくれた老木を慈しむ街の人々から「本当に傷んでいるのか、矢野さんに見てほしい」という声が上がりました。作業着で駆けつけた矢野さんは、一本一本の桜を眺め、触って、揺らして言いました。

「樹高を3分の2くらいに切り詰めて、根元に空気を送り込んでやって、下草、低灌木を生やしてやれば、まだ大丈夫」。「幹に空洞ができるのはからだを軽くしているんですよ。寿命なんて人間が勝手に決めているだけ」。

前田監督は、その時の矢野さんを「淡々と、でも素早く全体と細部を見て回る姿は、往診に来た昔のお医者さまに見えた」と回想します。実際、矢野さんは造園家であると同時に、「環境再生医」でもあります。環境再生医とは、NPO法人「自然環境復元協会」が制定した資格制度で、環境省「環境人材認定事業」登録資格。自身の専門性と知識をもとに、地域住民や行政・教育機関・企業・専門家などと協働し、自然環境保全や再生活動を推進できると認められた人が持つ資格です。前田監督は、矢野さんが全国各地で行っている「大地の再生」講座を、小さなビデオカメラを持って追いかけ始めました。「大地の再生」とは、いったいどういうものなのでしょう。

窒息寸前のガジュマルが息を吹き返す「大地の再生」の現場

映画は、屋久島の浜辺の一本のガジュマルの木からスタートします。ガジュマルは弱ってほとんど葉がなく、力なくようやく岩場に立っています。矢野さんはガジュマルの根元の周りの草をノコ鎌で軽く払い、移植ゴテをところどころ地面に差し込んでいきます。すると根元の周りに停滞していた水が海に向かって流れ始め、次第に波紋を描きながら勢いよく流れていきます。「すごーい」とその作業を見ていた人たちから声が上がり、矢野さんは静かに、しかし確かな口調で言います。

「これだけでガジュマルは息をし始める」

その後、胴吹きを始めたガジュマルが映し出されます。「胴吹き」とは、樹木が幹や枝の途中から枝を発生させることです。株の衰弱や強度の剪定などにより、生育期に大量の葉が失われると、樹木は光合成ができなくなり枯れてしまいます。そこで、急遽栄養を得るための応急処置として、幹や枝の途中から大慌てで枝を出すのが胴吹きです。この胴吹きは、まさに窒息寸前のガジュマルが息を吹き返した証です。

「大地の再生」の基本は風と水の通り道を作ること

草を払い、小さな移植ゴテで地面に穴を掘る。こともなげに見えるその作業と、それがもたらした結果に驚く間に、ストーリーは展開していきます。鎌が草刈り機になったり、移植ゴテがショベルカーになったり、道具こそ変わりますが、矢野さんの作業は基本的にどこでも同じです。矢野さんの大地の再生方法の基本は、風と水の通り道を作ること。シンプルな方法ですが、見えない空気の流れをコントロールし、見えない土中の水のよどみを突き止めるのは、簡単なことではありません。どれほどの観察と経験を積み重ねれば、目に見えないものが分かるようになるのでしょうか。

矢野さんの作業に共鳴するかのように、草木が息を吹き返し、健やかさを取り戻していく様子は、まるでファンタジーのようにも思えますが、その科学的な理論が、元編集者の監督ならではの構成で、丁寧に解説されます。

「風の草刈り」から見えてくる雑草の機能

例えば、「風の草刈り」。

草刈りをするとき、矢野さんは根こそぎ刈るようなことはしません。じっと野原を観察し、草が風で揺られる部分で切り、1株をすくように草を払います。矢野さんはそれを「風にならって刈る」といいます。草は切られた箇所から枝分かれし、地中でも同様に根が分かれて細根がたくさん発生し、コンパクトな大きさで安定します。この細根は空気の通り道となり、他の植物の根に酸素を届けて成長を促したり、雨水を大地に吸収させて地面を安定させます。ところが地際でばっさり切られると、植物は慌てて茎を伸ばし、地中には太くてまばらな「粗根(あれね)」が伸びます。すると地中は空気や水の通りが悪くなり、大雨が降ると崩れやすくなります。

「雑草と呼ばれる植物たちが、詰まっていく大地をガードしてくれるというふうに見ると、じつは雑草は、貴重な大地の機能を担う担い手だということが見えてくるわけなんですね」

矢野さんは草の一本も、アリ一匹も、大地を守る役目を担っていると話します。では私たち人間は、大地にどのような役目を担っているのでしょうか。

大地の詰まりが引き起こす激甚災害

いったいなぜ、大地は詰まっていくのか。映画の後半には、豪雨による被災地が数多く登場します。2018年7月西日本豪雨災害、2019年5月屋久島で記録的豪雨災害、2019年台風19号による東日本各地の水害・土石流災害。土砂崩れや河川の氾濫は自然現象でもあり、これまでにもこの地域で幾度となく繰り返されてきました。しかし、「激甚災害」といわれるほど酷い状況に見舞われるようになったのは、ここ十数年のこと。なぜ、この地域にこれほどの災害が起こったのか。復旧作業の中で現場を観察・体感した矢野さんは言います。

「強い雨によって上流の斜面が削られて土砂崩壊を起こしたのではなく、ダムや砂防堤、溜池の堤、道路やU字溝など人工構造物が水の出口を塞いでしまったことで、雨水が斜面の下に水柱のように溜まっていき、持ち堪えきれなくなって流れ下った」

「大地の再生」の術を伝える映画『杜人』

単に大雨が災害を招いたのではなく、人が作った人工構造物が激甚災害を招くまでに大地を機能不全に至らせた、というのが環境再生医・矢野さんの診断です。とはいえ、ダムも道路も現代生活を支えるインフラとして、人間社会には欠かせません。それらをなくしてしまえば大地は健全に再生し、災害を減らすこともできるでしょうが、そんな極論を口にしていられるほど現実の余裕はないということを、年々酷くなる災害は示しています。

では、どうすればいいのか。極論ではなく、具体的な術が映画「杜人」の中にあります。それこそ前田監督が初の長編映画制作へ挑んだ動機です。「風の剪定」「風の草刈り」「水切り」「水脈溝」「点穴」「空気通し」「木杭と抵抗柵」など、矢野さんが独自にたどり着いた大地の再生方法が、一つひとつ、実際に作業するときの手元や体の動きを丁寧に追って解説されています。

杜とは、「この場所を 傷めず 穢(けが)さず 大事に使わせてください」と人が森の神に誓って紐を張った場だと、矢野さんは言います。その誓いを守り、傷んだ大地の再生を行う矢野さんは、確かに杜人というタイトルにふさわしい人です。しかし大地の再生は、杜人・矢野さんにのみできる神業というわけでは決してありません。彼は映画の中でこう語っています。

「小さな移植ゴテとノコ鎌で身近な表層改善を行い空気や水を通す、そういう作業をやっていただくと、それが流域に及んで、海から山までの血管である大地に再生機能をもたらす」「本当に子どもたちでもできるんです」

映画『杜人』を海外へ。前田せつ子監督の次なる目標

前田監督は、この映画を完成させると、告知と応援団を作るために、クラウドファンディング・MOTION GALLERYに挑戦しました。スタートすると予想を遥かに上回る反響があり、初日に目標額120万円を達成し、最終的に389人の賛同を得て、594万円が集まりました。そこでプロジェクトを拡大させ、英語の字幕をつけたインターナショナル・エディションの制作を新たな目標として、現在仮の英語字幕版を作成中だと話します。

「種子の研究者の方に下訳(翻訳する際に原稿の草案としてつけた大まかな訳のこと)をしてもらい、それを字幕のプロの方にお願いしました。矢野さんの詩的な表現を英語にするのは、本当に難しくて…。かといってアカデミックな言葉にすると伝わらないのでは、と頭を悩ませながら作業をしています」(前田監督)

一方で、フランス語訳を申し出てくれる人も現れ、映画『杜人』が世界へ羽ばたく可能性が広がっています。

次の世代へ繋ぐ「子どもに伝える大地の再生」

さらに、前田監督にはもう一つのエディションの構想があります。映画プロジェクトを応援してくれているある造園家からの「子どもにも分かるような映画は難しいでしょうか」という提案がきっかけで、『杜人〜チルドレンズ・エディション(仮)』という目標が生まれました。

「5歳の子どもでも最後まで見られて、小学校の授業時間内でも子どもたちが飽きずに見られるよう本質的なことだけに絞った、30~40分間程度のものを作りたいと思っています」(前田監督)

草木が育つように、枝葉を広げていく映画『杜人』。ただ、子どもたちへ大地の再生を託す前に、私たち大人ができることはたくさんありそうです。まずは映画館や自主上映会の会場へ足を運ぶことから、始めてみてはいかがでしょうか。

『杜人(もりびと)環境再生医 矢野智徳の挑戦』情報

■2022年/日本/101分

■制作・監督・撮影・編集:前田せつ子

■出演:矢野智徳(造園家、環境再生医)、玄侑宗久(臨済宗妙心寺派慧日山福聚寺住職、作家)、堀信行(地理学者)、「杜の学校」スタッフ、

一般社団法人「大地の再生 結の杜づくり」メンバー、「大地の再生講座」参加者の皆さんほか

■上映スケジュール:https://lingkaranfilms.com/?page_id=279

★東京都国立市で前田せつ子監督と矢野智徳さんのトークショーがあります。

■2022年11月10日(木)13:00〜 さくらホール 上映後トーク「前田せつ子監督とワールドカフェ」

申し込み先/moribito20221110★gmail.com

(上記の「★」を「@」記号に置き換えてご入力ください)

■2022年11月12日(土)18:30〜 くにたち市民芸術小ホール「矢野智徳さんと前田せつ子監督」

申し込み先/moribito20221112★gmail.com

(上記の「★」を「@」記号に置き換えてご入力ください)

Credit

文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!

- リンク

記事をシェアする

冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-

薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。

新着記事

-

ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…

新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…

-

樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR

大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…

-

クラフト

材料はスーパーと100均で。穴を開けて通すだけ! 無病息災を願う節分飾り「落花生リース」をおしゃれに手…

家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…