- TOP

- ガーデン&ショップ

ガーデン&ショップ

-

フランス

【世界最古のバラ園】フレンチ・フォーマル・スタイルの元祖「ライレローズ」

フレンチ・フォーマル・スタイルのバラ園の元祖「ライレローズ」 バラ園の中心にあるトレリス仕立ての大きなドームを覆うのは、1907年フランスで作出された‘アレキサンダー・ジロー(Alexandre Girault)’。 「ライレローズ」は、パリから日帰りで訪れることができる近郊の街、ヴァル・ドゥ・マルヌ県のバラ園です。緑に囲まれた14ヘクタールの大きな公園の中に位置し、このバラ園のある村の名にちなんだ「ライレローズ」という愛称で広く親しまれています。 1.5ヘクタールほどの広い敷地に、3,000種11,000株を超えるバラが植えられたフレンチ・フォーマル・スタイルの庭園は、ベルエポックのロマンチックな雰囲気を湛えるガーデンであり、また生きたバラのコレクションを網羅するミュージアムでもあります。開園は5月から9月まで。バラの開花の季節のみという潔さで、特に開花の最盛期となる6月のライレローズのバラの風景は見事です。 シュラブ、ランブラー、クライミングと、さまざまな形状のバラが組み合わさって、立体的な色彩溢れる空間をつくる。 現在はヴァル・ドゥ・マルヌ県が維持管理するこのバラ園の歴史は長く、もともとは19世紀末に、事業家ジュール・グラヴロー(Jules Gravereaux 1844-1916))のバラへの情熱と博愛精神から、バラに捧げる庭園として誕生しました。 「ライレローズ」の創設者 ジュール・グラヴロー 彫像は創設者のジュール・グラヴロー。 創設者のグラヴロー氏は、パリの高級百貨店ボンマルシェの創設者のもとで見習いとして働き始め、最終的には株主にまで上り詰めて財を成した事業家として知られます。19世紀のサクセスストーリーを体現したグラヴロー氏は、その後48歳で早くもリタイアし、パリ近郊のライ村に地所を購入して引退生活に入りました。彼のバラ園によって名が知られるようになったこのライ村は、現在ではライレローズと呼ばれるようになっています。 当時、写真が趣味だったグラヴロー氏は、日々暗室に引きこもりっぱなしでした。夫の健康を心配したグラヴロー夫人は、彼を戸外に引き出そうと、自宅に飾るために庭で栽培していたバラの世話を手伝うように頼みます。それが契機となってバラの魅力の虜となったグラヴロー氏は、バラの収集と研究に没頭し、たちまちのうちに当時知られていたあらゆるバラ(Rosa)の品種約8,000種を集めた世界最大級のコレクションが誕生したのです。コレクションだけでなく、グラヴロー氏自身もバラ研究の第一人者として国際的に知られる世界有数のロザリアンになり、パリのバガテル公園のバラ園の創設や、マルメゾンのジョゼフィーヌのバラ園の復元、またエリゼ宮のバラ園設計にも協力しています。 世界初のバラ園の誕生 バラの風景によく似合うクラッシックな壺形彫刻をポイントにしたエリア。グラヴロー氏の彫像の裏側です。 膨大なバラのコレクションを蒐集したグラヴロー氏は、そうして集めたバラのための庭園をつくるべく、著名な造園家エドゥアール・アンドレ(Édouard François André、1840 - 1911)にその設計を依頼します。そして1899年に誕生したのが、世界初のバラのみで構成されたフレンチ・フォーマル・スタイルのバラ園でした。庭園づくりにあたっては、バラをより美しく見せる庭園空間を構成すべく、クラシカルな彫刻類に加え、トレリスやパーゴラなどの構造物のさまざまな利用方法が考案されました。近代のフォーマルなローズガーデンのイメージの発祥は、ここのデザインだと言っても過言ではありません。こうして生まれた構造物とバラの植栽の組み合わせは、「ライレローズ」の大きな見どころです。 満開のつるバラが絡んだアーチが連なる。 トレリスやパーゴラにも見どころがたくさん。 いったんバラ園が完成した後にもコレクションは増え続け、1910年には息子アンリがバラ園の拡張を行い、1.5ヘクタールほどの現在の大きさとなりました。 毎年の国際バラコンクールの受賞作品が植栽されるエリアも。 ジョゼフィーヌの愛したバラや種々のバラが織りなす「ライレローズ」のバラ・コレクション 「ライレローズ」の膨大なバラのコレクションは、よりよくバラという植物やその歴史を理解できるようにという教育的な配慮から、13のテーマに分類されています。 野生のバラから中世、近世へと年代順に植物学的なバラの進化を追う「バラの歴史の小道」に、さまざまな栽培種の親となる「原種のバラ」「ガリカ・ローズ」「ピンピネリフォリア・ローズ」「極東アジアのバラ」などのほか、「ティー・ローズ」「オールドローズ」などがセクション別に植えられ、スタンダード仕立てや、トンネルになったパーゴラ仕立てなどの変化に富んだ姿で観賞することができます。 オールドローズが彩るマルメゾンのジョゼフィーヌのバラ・コレクションの小道。 その中でもアジア系の観光客に特に人気なのが、「バラの歴史セクション」と「マルメゾンのジョゼフィーヌのバラ・コレクション」なのだそう。ですが、その部分だけではもったいない! 「ライレローズ」は、特にオールドローズの充実したコレクションで知られるバラ園でもあります オールドローズからモダンローズまで、数々のバラを見ることができる。 また、「外国の栽培種バラ」のエリアには、弓矢を引くキューピッドのいる東屋があり、エドゥアール・アンドレ設計の当初のバラ園の面影が色濃く残っています。古きよきベルエポックのロマンチックな雰囲気が素敵で、いつまでもそのまま佇んでいたいほど。 キューピッドの東屋のあるモダンローズ・セクション。スタンダード仕立てのバラが咲き溢れる。 ちなみに庭園にはサロン・ド・テも併設されており、テラスではモダンローズを眺めながらクレープやスイーツなどがいただけます。 開かれたバラのコレクションと庭園 グラヴロー氏のバラのコレクションは、完全にプライベートな、個人の趣味から生まれたものでしたが、同時に博愛主義的・公共福祉的な思想に基いたものでもありました。コレクションは研究者や愛好家に公開されており、グラヴロー氏は、接木苗や種子を惜しみなく分け与えています。 また、当時は「バラの劇場」がつくられ、一流の音楽家やダンサーによるスペクタクルが行われていたのだとか。昔日に思いを馳せ、バラに彩られたベルエポックの芸術と社交の野外空間を優雅に行き交う紳士淑女になった気分で園内のバラの小道の数々を散策してみたら、さらに気分も上がりそうです。 おおらかにバラの風景を守り育てる無農薬栽培 最後に、フランスでは数年前から公共緑地での農薬散布が法律で禁止されており、この庭園も例外ではありません。湿度などの気候の違いもあるので、日本よりはバラの無農薬栽培の難易度は低くなるようです。花がら摘みなどもそれほど頻繁にはされてないようですが、それはそれでナチュラルな雰囲気になるのもまたよし、ということなのかなと思います。おおらかにバラを楽しむ、そんな姿も参考になるかもしれません。

-

フランス

庭はアール・ド・ヴィーヴルの場! 〜フランス流ナチュラル・ガーデニング

フランス、ナチュラル・ガーデンを楽しむ暮らし ロランスとオリヴィエ夫妻の別荘の庭は、オーヴェルニュ地方、フランスのほぼ中心から少し南東にあります。周りは森と放牧地と、緩やかな山々に囲まれた標高1,000mほどの緑豊かな場所で、広い敷地内には小川も流れています。 かつてはシトー会修道院の建物の一部であったという石造りの古い建物と周囲の土地を、彼らが購入して改装を始めたのは15年ほど前のこと。敷地には修道院の遺跡があると言い伝えられていましたが、確かに建物の一部のような石造物が出てきたため、自らブルドーザーを購入して掘ってみたところ、本当にかつての修道院のチャペルなどの建物が出てきたというマジカルな場所です。 さらに素敵なのが、このマジカルな場所を暮らしの場として、もてなしの場として見事に生かした彼らの庭づくり。フランスのアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の感性が隅々まで行き渡った、そこに居るだけで幸せな気持ちになってしまう庭なのです。 土地に合う植物選びでローメンテナンス アプローチはシックな雰囲気。 12世紀から残る主屋へのアプローチは、黒みがかったグレイッシュなローカルの石材の色調に明るさを加える、アメリカアジサイのアナベルやヒース類、足元にはクリスマスローズやグラウンドカバーのニチニチソウなどでシックにまとめられています。冷涼な気候で冬にはマイナス15℃にもなるという土地柄、耐寒性の高い丈夫な草花でないと難しい…だから何よりもまず、土地に合った植物を選ぶことが大事なのよ、と語るロランスは、私がこれまで出会った中でもピカイチのグリーン・サムなガーデナーの素敵なマダム。 庭の所々に置かれたベンチも様になる風景を作っています。 作庭されている部分だけでも1ヘクタールはある広い庭なので、細かく手入れしていたら大変なことになります。また、ここはセカンドハウスの庭で、常に在宅はできません、庭もローメンテナンスが前提なので、元気に生きられる草花選びが重要です。 12世紀の石造りの建物をリノベーション。周りは土地の気候に合う植物を選んだナチュラル・ガーデンに。 ダイナミックな借景、花咲くくつろぎの庭空間 階段テラスからの眺め。 この庭の大きな魅力は、まず、雄大な風景と庭空間との調和。主屋から庭に降りる階段状の広い石造りのテラスでお茶をいただきながら、また庭の方々に設えられたベンチやガーデンチェアに腰を下ろしながら、なだらかな丘陵の放牧地、そしてスックと呼ばれるこの土地に特徴的なドーム形の休眠火山の眺めへと、シームレスに展開する素晴らしい風景を堪能できます。 広大な庭の中には、ほっとするくつろぎスペースが至る所にあり、自然の風景とともにリラックスして過ごす暮らしのリズムは、本当に心地よいものです。 ポタジェの一角ではバラやダリアが満開。 訪れた8月には、満開のバラが緑の風景に華を添えていました。今年はフランス中で猛暑だったのですが、この冷涼な地では、その異例の暑さがバラにはよかったようです。消毒などの手入れは一切していないとのことですが、葉っぱも花も元気に咲いている姿は羨ましいほど。姿、色ともにさまざまなバラの組み合わせには自由な感性が溢れています。とはいえ、この庭では四季咲きのバラを選ぶように気をつけているのよ、というコメントからもうかがえる、できるだけ常に花咲く庭に…という心遣いに、なるほどと納得。 遺跡のドライ・ガーデン、デッキ・ガーデン 遺跡へのアプローチはドライ・ガーデンに。 ところで、発掘された12世紀の修道院跡はどうなったかというと、発見された構造物を残しつつ、そのアプローチにはドライ・ガーデンが設えられています。土壌が少なく乾いた環境で生きられる植物を選んだ植栽は脱帽のアイデアで、遺跡もさらに庭の一部として魅力的なスポットに。 さらに、やはり花で囲まれたプールサイドや、ヨガをするのによさそうなデッキ仕立てのシェード・ガーデンなど、庭での過ごし方に合わせてさまざまなコーナーが作りこまれた、広い敷地を生かす調和の取れたゾーニングにも脱帽です。 花の溢れるポタジェ・ガーデン ガーデンシェッドと花の溢れるポタジェの様子。 そして、なんといってもこの庭の主役級のコーナーが、数年前に完成したポタジェ・ガーデン。石壁に囲まれ、一角には同様に石造りの可愛いガーデンシェッドが備えられたポタジェ(フランス語で菜園のこと)は、上品ながらも童話の中に出てきそうなほどラブリー。石は敷地内での工事の際に出てきたものをリサイクルして作ったのだそうです。 肥沃な土地ではないため、耕作部分はラザニア・ガーデン(以下*にて解説)の手法で土壌づくりを行い、もちろん無農薬栽培でトマトやズッキーニやナスなどの夏野菜や、サヤエンドウやレタスなどがすくすくと育っています。トマトなどは一度にたくさん熟してしまったらトマトソースなどの保存食にすればいいのですが、レタスはそうもいきません。そこで、時期をずらして種まきすることで、一度に出来すぎて無駄にするのを防いでいます。 *ラザニア・ガーデンとは パーマカルチャーなどで行われるのと近い方法。耕作不可能な荒れた土壌などの場合、段ボールや新聞紙を敷いた上に、コンポストになる木枝、落ち葉などの茶色の層と、除草した草や芝刈りで出た草、野菜屑などの緑色の層(窒素分を供給)を何層か重ね、その上で栽培を行う。土壌改良や肥料が不要、リサイクルの素材を利用できるサステナブルな家庭菜園の栽培方法として、近年広く取り入れられている。 ラザニア・ガーデン。レタスは時差植えがおすすめ。 フランスのポタジェに特徴的なのは、花も併せて栽培される場合が多いこと。家の中を飾るアレンジメントにも使えますし、野菜だけが栽培されているよりも、さらに美的な庭らしい空間になるのがいいところ。ガーデンシェッドのコーナは、ちょうどバラとダリアが咲き乱れている時期でしたが、その足元を見ると、ひょっこりルピナスが咲いていたりします。 ロランスに聞くと、ルピナスは大好きな花の一つで、こぼれ種でそこかしこに勝手に出てきたのをそのまま楽しんでいるとのこと。このように自然の変化を寛容に楽しむところから、この庭の素敵なナチュラル感が生まれているのだと思います。 こぼれ種で増えたルピナスたち。 それにしても、このポタジェもまた、一角に佇んでいるだけで、ほのぼのと心安らぐ感じがしてくるのは本当に不思議。眺めて美しいだけでなく、育った自家製野菜は食卓を飾り、また、小さなお孫さんたちが育ちすぎた大きなズッキーニの中身をくり抜いてヨットを作ったりなど、ポタジェは創意工夫に満ちた遊びのスペースにもなっていました。 子どもたちがお絵かきをする黒板の後ろにはバーベキュー。気持ちのよいランチのスペース。高い美意識と自由な感性から溢れるアイデア、そして実用の面にも気を配った彼らの庭は、4世代の大人と子どもみんなが心地よく一緒に過ごせる、ナチュラル&ビューティフルなフランス流の暮らしの庭。そこかしこに、大きな庭にも小さな庭にも取り入れたいひらめきがいっぱいです。 庭の一角では、現代作家のブロンズ彫刻「笛を吹く人」が、周囲に馴染んだ素敵なアクセントになっています。アートの取り入れ方も上手。

-

フランス

フランス・ノルマンディーの庭、ヴォーヴィル植物園

ガーデニングに嬉しい条件に恵まれた地域、ノルマンディー地方 フランス北西のノルマンディー地方といえば、有名なのがジヴェルニーにある画家モネの庭ですが、じつはほかにも面白い庭がたくさんある地方です。というのも、特に沿岸地域は降雨量が多く、冷涼な気候ではありつつも、メキシコ湾流の影響で冬も内陸部ほど厳しい寒さにならないので、栽培可能な植物の種類がグッと広がる、ガーデニングには嬉しい条件に恵まれた地域でもあるからです。 そのノルマンディー地方のはずれのコトンタン半島は、ノルマンディー上陸作戦が行われた海岸線があることで知られます。「ヴォーヴィル植物園」は、今も海と畑と放牧地の広がる丘陵や森の自然豊かな風景を堪能できるコトンタンの、ランドと呼ばれる荒れ地が広がる海岸線近くにあります。 旅人の庭、ヴォーヴィル植物園 ヴォーヴィルの村の小さな城館の周りにつくられたこの庭園、入ってまず驚くのが、突然現れる大きなヤシの林。フランスではなかなかお目にかかれないこの風景に、一瞬にしてどこか見知らぬ土地に来てしまったかのような、心地よい非日常の中に解き放たれます。ささやかながら、じつは北ヨーロッパでは最大のヤシの林だそうですが、温暖なメキシコ湾流が通る沿岸近くという立地による、年間を通して凍結しない微気候が可能にするものです。 この微気候を利用して、4.5ヘクタールほどの広さに南半球の1,000種以上の植物が順化・栽培されており、庭園は、さまざまな植栽で異なる雰囲気が醸し出されたエリアを回遊する構成になっています。厳しい寒さにはならないとはいえ、オーストラリアやニュージーランド、南アフリカ、南アメリカといった南半球各地から来たネイティブ・プランツたちにとってはやはり過酷な環境。また、海風の塩害などを避けるためにも、庭づくりの際に、比較的丈夫な樹木類を密に植えて防風林とし、その緑の壁で囲った空間に緑の部屋を重ねていくような形で庭を構成するなどの工夫がなされています。そうした努力の結果、フランスでは通常見られない亜熱帯の植物たちがのびのびと生い茂る、まさに非日常のオアシス空間が生まれたのです。 特に常緑種のコレクションが豊富な本格的な植物園でありながらも、整理整頓が行き届いたオーソドックスな植物園とは異なり、ノルマンディーから遠く離れた異郷からやってきた植物たちが、地元の樹木や草花と混じり合って作り出すダイナミックな景観の中を、旅するように散策できるのが、この庭の最大の魅力です。 旅人の庭のはじまり この庭は、1948年に現オーナーの祖父、調香師で植物学者でもあったエリック・ペラン氏が、オーストラリアから持ち帰ったユーカリの木を植えたところから始まります。前出のヤシの林も、ヤシの木が大好きだった祖父がつくったもの。その後、南半球の植物のエキゾチックな魅力をたたえたこの庭園は、息子からさらに孫へと引き継がれて発展し続け、現在に至ります。 ユーカリやカリステモン、マオランやさまざまなシダ類に加え、アジサイやスギの木など、中国・日本をはじめとするアジア原産の植物も。異なる風土に生まれた植物たちが共存する姿には、あらゆる国の人々が混じり合って平和に生きられる世界への願いも込められているといいます。 花の風景、水の風景 さて、ヤシ林でびっくりした後には、竹林あり、シャクナゲやカメリアの林あり、そして各種アジサイの咲く小径もありと、変化に富んだ植栽が連なります。オーストラリアの植物コーナーからグンネラに囲まれた草地に向かう空間では、ちょうど満開を迎えていたオレンジのヘメロカリス(ワスレグサ属)が印象的。 また、近くを流れる小川を水源とした池。「悟りの庭」と名付けられた、近くで静かに瞑想するのによさそうな小さな池や、葉が2mほどにもなる巨大な多年草のグンネラに囲まれたダイナミックな池などが、変化に富んだ水の風景を作ります。 小さなお城とガーデン・ミュージアム さらに園内の散策を続けていくと、ヴォーヴィル城が現れます。17~19世紀まで建築・改修が重ねられた古城で、庭に詩情を添えるロマンチックな姿の城館には、小さいながらも12世紀の主塔が残っています。城内への立ち入りはできませんが、その手前の建物では、さながらガーデン・ミュージアムのような庭園・園芸の歴史についての展示コーナーもありました。 しっかり解説を読みながら園芸の歴史について学ぶこともでき、そうでなくとも、ビンテージもののジョウロなどのガーデニング・グッズのコレクションや昔の種のパッケージなど、見ているだけでちょっと楽しい気分になってきます。 可愛いサロン・ド・テで休憩 ところで、ガーデンになくてはならない、またはあると嬉しいサロン・ド・テ。イギリスの庭では必ずと言っていいほど、軽食も取れるティールームや、苗木やグッズを揃えたガーデンショップが併設されていますが、フランスでは必ず、というところまではいってない印象です。とはいえヴォーヴィルの庭では、小さいながらも素朴に可愛いサロン・ド・テを発見。疲れていなくても休憩したくなるようなその雰囲気に誘われて、しばしテラスでティー・タイム(笑)。 ガーデニングの醍醐味とは 最後に、日本でも近年人気で身近に取り入れて楽しむことができるオーストラリア原産のネイティブ・プランツや、また日本原産の植物が、所変わってノルマンディーでは憧れの植物としてさらに脚光を浴びているのを見ると、置かれた場所の風土や気候をよく知って、かつ自由な発想を持って生かしていくのは、ガーデニングの醍醐味だなあと、改めて思います。 ヴォーヴィル植物園の、大きく育ったユーカリの葉っぱの下に、出身地の異なる植物が入り混じって元気に育つ姿には、人の手で運ばれた先の異郷で、根を張って空間を自分のものにしていく植物たちから溢れる生命力が、なんとも素晴らしく輝いて感じられます。

-

フランス

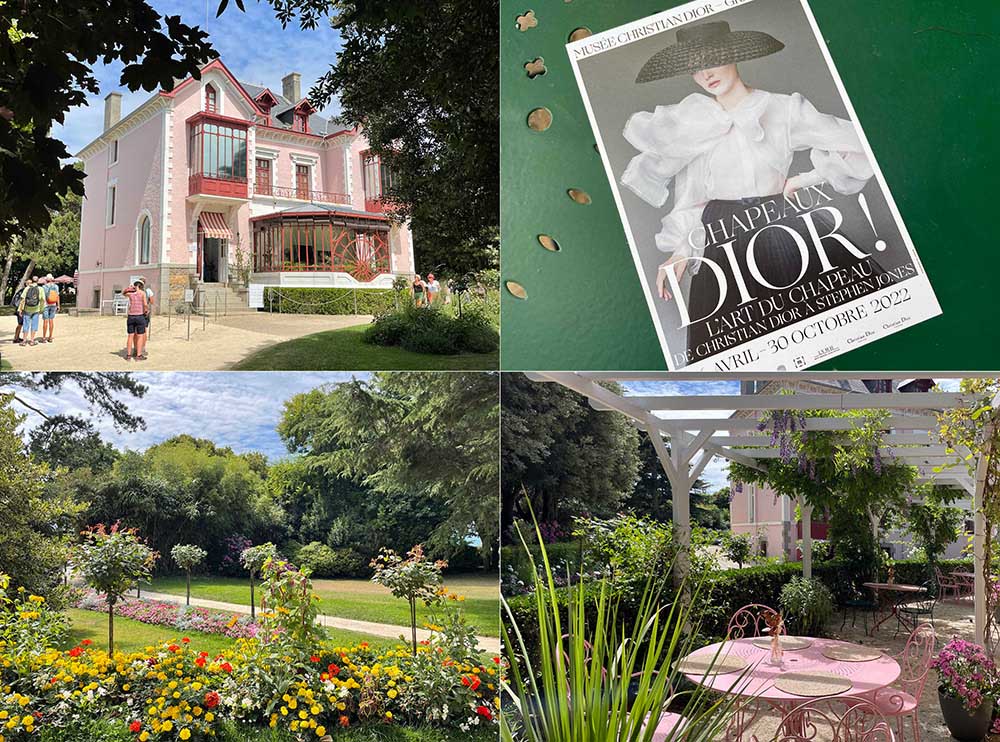

ムッシュ・ディオールの庭、エレガンスのゆりかご【フランス庭便り】

クリスチャン・ディオールの邸宅と庭園を紐解く フランスのモード界の巨匠クリスチャン・ディオール(1905-1957)。ニュー・ルックと呼ばれた花開く花弁と茎をイメージしたエレガントなシルエットのドレスは一世を風靡し、モード史の新たなページを開いたことで知られます。そのディオールがクチュリエとなったのは、じつは40歳を過ぎてから。彼の創造の着想源となったのは、幼少時代を母と過ごしたノルマンディー地方、グランヴィルの英仏海峡を見下ろす豊かな庭に囲まれた、瀟洒なアールデコ様式の邸宅での暮らしでした。ディオールが生誕から6歳までを過ごし、その後パリに居を移した後も20代後半まで度々休暇を過ごしに訪れたこの邸宅は、現在はディオール美術館として公開され、また庭園はグランヴィル市の公園となっています。 ノルマンディー地方、グランヴィルでの母との想い出 ディオールのエレガンスのゆりかごとなった邸宅と庭は、上流階級の避暑地として賑わった海沿いの港町グランヴィルにあります。地元の肥料工場経営で財を成した事業家であった父が、19世紀末に建設されたランブ邸と呼ばれる邸宅と土地を購入したのは、ディオールが生まれる前。館と庭園は数年をかけて母マドレーヌの趣味が隅々まで行き届いた姿に改修されました。 常に優雅に装い、花と庭を愛した母マドレーヌは、幼いディオールにとっての憧れであり、クチュリエ・ディオールにとっては永遠の美のミューズだったといえるでしょう。彼の幸せな幼少時代の記憶の象徴となった邸宅のバラ色とグレーの組み合わせは、じつにシックでエレガントで、クチュリエ・ディオールが好んで使ったカラー・コーディネイトにもなりました。また、スズランやバラなど、庭を飾ったお気に入りの花々は、彼のデザインの至る所に使われています。 海を望む、松林のある庭園 約1ヘクタールほどの邸宅敷地の正門から曲線を描く園路を進むと、木々の奥にバラ色とグレーの建物がゆっくりと姿を現します。邸宅の背景には優美な松の木立が控え、また他方には海岸線を見晴らす絶景が待っているという立地に、まずうっとり。 大きく伸びた松の木々は、少年ディオールにとって忘れられない存在感のある風景だったようです(現在、春~夏には松林の芝地の横に、気持ちのよいテラスが設けられて、食事やドリンクを楽しむことができます)。 邸宅の前庭にあるバラの植栽は、生誕100年を記念して新たに加わったものなのだそう。 美しいジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室) そして邸宅の正面のアクセントになっているのは、美しいガラス張りのジャルダン・ディベール(「冬の庭」または温室)。サンルームといってもいいかと思いますが、冬の寒さに弱い柑橘類や観葉植物などを収容するとともに、お茶を飲んだりして寛ぐサロンとしても機能する、インドア・グリーン・スペースです。19世紀の城館や邸宅では、こうした「冬の庭」を作ることが大流行しました。 母マドレーヌと青年ディオールのパーゴラ 母マドレーヌの影響で幼い頃から花々に親しんだディオールは、老舗セーサリーのカタログの植物名を暗記するほどに読み込む園芸好きな少年だったのだそうです。そして建築家になることを夢見る青年となったディオールは、温室を取り払った庭の一角に、母のためにパーゴラと池のコーナーを設計します。 端正な直線で構成された白塗りのパーゴラにはバラが伝い、木陰が心地よいアウトドア・リビングスペースを作ります。同じく白塗りのベンチも彼のデザインで、アールデコ風の、当時最先端のスタイル。母マドレーヌの優雅なアール・ド・ヴィーヴル(暮らしの芸術)の生きる暮らしから受け継いだ、クラシカルでエレガント、温かな気品に満ちたディオールの感性が、庭のしつらいにもそのまま反映されているようです。 野の花とバラの花々と 池を眺めるパーゴラのコーナーからの小径は、隣のローズガーデンにつながります。その小径の脇のボーダーに揺れるのは、爽やかな野の花のような植物たち。ムッシュ・ディオールは、バラなどの華やかな花と同様に、グランヴィル周辺の野原で出会う草花の自然な風情を愛しました。 庭にも、そうした優しげな草花が、彼が好んだ気取りすぎないナチュラルな心落ち着く雰囲気を加えています。英仏海峡の向こうはイギリスの地であることも手伝ってか、どことなくイギリスのコテージガーデンのボーダー植栽のような雰囲気も。 そしてパーゴラのコーナに続く、母マドレーヌのローズガーデンだった場所は、2018年に約100本の新たな品種が加わり、さらに拡張されたローズガーデンとなりました。花姿の美しさと香り、そして強靭さを基準に選ばれたさまざまな品種のバラ。今はまだ小さいのですが、これからどんどん育って、さらに充実した姿になることが期待される空間です。 ジャルダン・ド・グランヴィル 最後に、マドレーヌのバラ園にも、そして邸宅正面のバラのパルテールにも植えられている、現在のメゾン・ディオールと切り離せないバラがあります。その名も「ジャルダン・ド・グランヴィル(Jardin de Granvill グランヴィルの庭)」。グランヴィルの沿岸に自生する野バラからアンドレ・イヴ社のためにジェローム・ラトーによって作出されたこのバラは、2010年のパリ、バガテル国際ニューローズ・コンクールでも1等賞を受賞した名花です。 花弁は、ほぼ白に近い淡いピンク色の柔らかなテクスチャー、フェミニンな優美さ、官能性を呼び起こすような素晴らしい香り、さらに無農薬栽培が可能な強靭さを併せ持つバランスのよいバラ。 また、このバラは庭園を飾るばかりでなく、ディオール・ブランドのパルファンやコスメティックの原料として、グランヴィルにほど近いバラ農園でも無農薬栽培されているのだそうです。 さて、デザイナーやアーティストの自邸の庭には、彼らの個性豊かな暮らしの様子や、また創造活動に直結するようなさまざまな要素が垣間見られるのが非常に興味深いところです。庭と花々の美を愛したムッシュ・ディオールの庭では、パーゴラの下でしばし静かに佇むだけで、ディールのオートクチュールを纏う優雅な貴婦人になったような気分になります。 ●クリスチャン・ディオールに捧げられたバラと、コレクションの一部をご紹介した記事はこちら。

-

フランス

南仏プロヴァンスの夏 ラベンダーの花咲くセナンク修道院【フランス庭便り】

険しい渓谷に現れる修道院とラベンダー畑 セナンク修道院は、「フランスの美しい村」として観光客に大人気の鷹巣の村ゴルドからそう遠くないところにあります。とはいえ、村からはずっと上り坂、徒歩で行けなくはないけれどもかなりハード。実際は車やバスを利用しないとなかなか行きにくい場所なのですが、今回は電動のレンタサイクルで行ってみました! これがなかなか快適です。車で動くよりも、風を感じて、風景の中にどっぷりと浸かることができて、本当におすすめ。電動アシストを最大限にしながら峠の坂を上っていくと、よくぞこんなところを選んだなというような、ゴツゴツの岩山に囲まれた修道院とラベンダー畑が見えてきます。 修道院の前に広がるラベンダー畑 私が訪れたのは、6月の最終日。標高が高いこの場所では、例年はまだ花盛りには少し早い時期なのだそうですが、今年はすでに猛暑日もあってか開花の進行も早く、そこそこにラベンダー色に染まり始めたいいタイミングで訪れることができました。 修道院の建物のすぐ前のラベンダー畑は立ち入り禁止ですが、その外側に広がる畑には立ち入ることもできて、実際に近づいて香りを楽しんだり、写真を撮ったりすることもできます。 今も修道僧が暮らす、ロマネスク建築の修道院 現在フランスで名所旧跡として一般公開されている修道院は、すでに美術館に転用されるなどで本来の修道院としては利用されなくなっていることが多い中、12世紀に始まったシトー会セナンク修道院は、現在も祈りと勉強と労働で一日を過ごす厳しい戒律に従って6名の修道僧が暮らす、いわば生きた修道院。大量の観光客が押し寄せる観光名所となったラベンダー畑の傍らで、日々の祈りと労働の暮らしが淡々と続けられています。 ラベンダー畑の管理やハチミツの生産といった作業は、修道僧たちの毎日の労働として行われています(といっても、人数も少ないので、広大なラベンダー畑の世話は手が追いつかず、外部の協力も得ているとのこと)。彼らが育てたラベンダーやハチミツはお土産コーナーに並び、収益は修道院の維持と彼らの生活を支えています。 清貧を旨とするシトー会は、12人の修道僧と1人の長がグループになって母体の修道院からスピンアウトし、新たな地を開拓していくというスタイルで発展していくのですが、新たな修道院をつくるための土地選びの基準は、修行に没頭できる人里離れた自然の中の、ライフラインとなる水、修道院を建てるための石と木材が調達できるところという、ごくシンプルなものでした。その条件に見合っていたのが、現在セナンク修道院が立っている岩だらけの山間だったと聞くと、なるほどとその立地にも合点がいきます。 修道院の建物内はガイドツアーでのみ見学可、同じ建物の一角でほぼ毎日行われているミサには誰でも参加できます。ラベンダー畑や建物を外から眺めるだけでなく、何らかの形で中まで見学すると、ここが祈りの場であるということを肌で感じることができます。 ●ミサの際に修道士たちが合唱している祈りの歌。毎日欠かさず歌っているから、当然かもしれないけれども上手! 中世の中庭と回廊、植物紋の装飾が素敵 修道院建築で欠かせないのが、中庭と回廊です。左右対称、正方形の中庭は、ごくシンプル。この時期ひときわ目を楽しませてくれたのは、アメリカアジサイ‘アナベル’の白。歴史的なものではないでしょうが、簡素な雰囲気に上品な華を添えていました。回廊は、各部屋への移動に使われるばかりでなく、明るいので、季節のいい時期には読書の場所にもなったそうです。 シトー会では精神修行の妨げとなるものは一切排除する、よって建物には基本的には装飾もなく、着彩もない、極めてシンプルなしつらいが基本です。一つ二つの例外を除いては、キリスト像さえありません。が、この回廊を縁取る列柱の柱頭に注目すると、控えめながら、さまざまな植物紋様を見ることができます。植物は精神修行の妨げにはならないとされたのかしら。植物好きとしては、嬉しい限り。 意外と新しい、祈りの場に咲く癒やしのラベンダー畑 ところで、修道院のトレードマークになっているラベンダー畑、つくられたのは1970年代になってからと、長い修道院の歴史の中ではごく最近のこと。以前には雑穀が栽培されていたようです。現在では、アクセスの悪さにもかかわらず多くの人々がこのラベンダー畑を訪れるようになっているばかりでなく、鎮静や殺菌などさまざまな効用をもつハーブであるラベンダーと、生きた祈りの場であるこの修道院の組み合わせは、癒やしの人と植物のマリアージュという点でも大成功、であるように思います。 南仏プロヴァンスで栽培されている主なラベンダー ちなみにラベンダーは150種以上あるのだそうですが、セナンク修道院が位置するヴォークルーズ県などの地域で栽培されているラベンダーは、大きく分けて2種類。そのうちの一つは真正ラベンダーLavandula angustifoliaで、プロヴァンス地方では標高800~1,400mのガリーグと呼ばれる灌木地帯にもともと野生で生えている種。古来より薬用として使われ、近隣の街グラースが香水のメッカとなってからは、その繊細な香りが重宝され、香水工房のために大量に栽培されるようになりました。 もう一つは、1950年代に導入された園芸種のラベンダー、ラバンジン・グロッソLavandin grossoestで、標高800mほどまでの地域で栽培ができ、生育旺盛、多収穫で病気にも強いため、採油や切り花目的などの栽培の中心品目になったもの。プロヴァンスの道路脇やガーデンなどのオーナメンタルとしてよく見かけるのは、こちらのタイプが多いようです。 自然と人の営みがつくるラベンダー風景 プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木地帯は、もともと野生のラベンダーも生えている場所。ラベンダーの栽培の歴史は古く、2,000年以上前のローマ時代に遡ります。中世からその鎮静作用や消毒効果が重用され、また、近世になってからは香水の材料のエッセンシャルオイルの原料として、大々的に栽培されるようになり、多くの農家を支えてきました。乾いた気候と山間の岩石だらけの土壌でも栽培可能なラベンダーは、大変貴重な農作物でもあるのです。 セナンク修道院ばかりでなく、プロヴァンスにはラベンダーの名所といわれる場所がたくさんあります。人の営みの必要から作られたラベンダーの畑なのですが、夏の開花時期は、いつもの風景にラベンダーの青色のパッチワークが加わって、より一層プロヴァンスらしい、美しい風景が堪能できるのは何よりです。

-

フランス

パリのアーバン・ガーデンショー「ジャルダン・ジャルダン 2022 JARDINS JARDIN 2022 」

パリのガーデニングのトレンドをチェック! 日本と同様、6月ともなると芍薬、薔薇、紫陽花とどんどん花が咲き毎日忙しい季節ですが、フランスではガーデンイベントが集中する時期でもあります。 さて、今年17回目を迎える「ジャルダン・ジャルダン」は、毎年6月の初めの4日間パリの中心に位置するチュイルリー公園で開催されるアーバンガーデンに特化したガーデンショーです。 ジャルダン(Jardin)はフランス語で庭のことですが、「Jardins(複数)jardin(単数)」というショーの名前は、大きな庭(チュイルリー公園)jardinの中に小さな庭Jardinsがたくさん作られるところからついた呼び名なのだそう。毎年2万人もが訪れるジャルダン・ジャルダンは、小粒ながらも、街の中心にあるので手軽に訪れることができ、パリのガーデニングのトレンドが一気に分かる、とても楽しいショーです。 会期中は連日、ポタジェの野菜栽培入門や、フラワーアレンジメントのワークショップ、またガーデン関連のレクチャーなど、庭好きには嬉しいプログラムがたくさん組まれています。 チュイルリー公園とは ルーヴル美術館のすぐ隣のチュイルリー公園は、ル・ノートルの設計した庭園の一つでもある歴史的な場所です。モネの睡蓮の部屋で有名なオランジュリー美術館も、この公園の中にあります。現在はリノベーションされて、歴史的な姿をとどめつつもより快適な都市公園となっており、西洋菩提樹の並木道の木陰や大きな噴水の周りのベンチでのひと休みも心地よい、パリの住人にも観光客にも愛される場所です。数日間のための仮設のショーガーデンも、公園の緑の背景に助けられ、とてもいい感じ。 アーバンガーデンがテーマ 街中で行われるこのガーデンショーには、アーバンガーデン、都市に緑を呼び戻そうというテーマが特徴としてあります。過密な都市部での緑の大切さが見直されてきて久しいですが、都市に緑を呼び戻そう、緑のある暮らしを楽しもうといった、積極的なメッセージを発信してきました。 コロナ禍による数カ月のロックダウンは、フランスでも、特に都市部で、緑の空間がいかに人の暮らしにとって大事かということを実感するきっかけになりました。これを機に、ポタジェ(菜園)を始めた人もたくさんいるそうです。 田舎の広い庭とパリの小さなテラスでは、同じガーデニングでもアプローチが少し違うところも出てくるのは想像に難くありません。ジャルダン・ジャルダンには、たとえスペースは限られていても、緑のあるライフスタイル、パリのテラスや小さな庭を快適に楽しむスタイリッシュなデザイン・アイデアや、ガーデニング・グッズなどがたくさん。ガーデニングまわりのトレンドを知る絶好のチャンスでもあります。 そこかしこにフレンチ・タッチ フランスっぽいな、と思うのは、たとえば入り口近くの立地のよい場所に毎年出展されているオートクチュールのメゾン、シャネルのガーデン。シャネルのパルファンやコスメティックに使われているバラやカメリアなどの花々は、原材料の段階から、こだわりを持って生産されており、契約農家によってサステナブルな農法で栽培されています。 今年は、コスメティックのラインNo.1の鍵の材料であるカメリアにフォーカスして、アグロフォレストリーを実践する契約農家で栽培されるカメリアの歴史や効用を紹介する展示でした。 ナチュラル・スタイルが主流 全体的なここ数年の傾向では、フランスでもナチュラル・スタイルのガーデンが定着している模様です。緑いっぱいのオフィスをイメージしたガーデンや、植栽とともに鏡を上手に使って狭い空間を広く見せたり、水を使いながらも循環型のシステムにすることで節水もしつつ、目にも耳にもやさしいリフレッシュメント・癒やしの空間を演出するなど、アーバン・ガーデンならではのしつらいは、なかなか参考になります。 セラピー・ガーデン ガーデンとガーデニングの癒やしの効果は、日常土に触れている方なら実感済みだと思います。しかし、そうした癒やしが最も必要であろう、たとえば病院などで癒やしを意識したガーデンを備えているようなところはまだまだ少ないのです。 こちらでは、フランスのセラピー・ガーデン協会が、病院のためのモデルガーデンを提案。香りのよい植物の小道の先には、小さなポタジェがあったり、診察室の窓から見えるのは、日本庭園からインスパイアされた、水の流れるつくばいコーナー。フランスでの和風庭園のイメージは、安らぎ、静けさなのかな、というのが、こんなところからもうかがえます。 スローフラワー フランスのスローフラワー栽培を推進するフランス花協会の出展ブースも。サスティナブルな方法でローカルに季節の花々を栽培し消費者に届けようというスローフラワーのムーブメントは静かに広がっています。ブースに並ぶさまざまな花は、すべてこの時期にフランスの各地で収穫されたもの。各地の生産者が持ち寄った花々を使って、一般消費者へのアピールのためにアレンジメントのワークショップが開催されます。 おしゃれなコンポスト・ポット そして、ショーの楽しみの一つには、新しいガーデニング・グッズとの出会いもあります。私が注目したのは、このコンポスト・ポット。素焼きのストロベリー・ポットのような形状で、真ん中に入れる野菜屑などがコンポスト化してポットのポケットに植え付けた植物がよく育つというもの。 においが気にならない工夫もされているので、場所の限られたバルコニーなどでも使い勝手がよさそうです。といっても、処理できるコンポストの量は限られているので、形ばかりと思われるかもしれませんが、それでもゼロよりはいいですよね。まずは小さなことから始めてみる…きっかけは大事だと思います。 パリのおしゃれなガーデンショー、ジャルダン・ジャルダン、いかがでしたか。アクセスも容易なので、機会があればパリへの旅行のついでにでも覗いてみてください。楽しいガーデンイベントですよ。

-

フランス

フランスも庭シーズン! ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル〜後編〜【フランス庭便…

歴史と現代アートが出会うロワールの古城 ショーモン城の城館の歴史は15世紀の城砦に遡り、16世紀のフランス・ルネサンス期はカトリーヌ・ド・メディシス、ついでディアーヌ・ド・ポワティエが城主になるなどフランス王室との縁が深く、預言者ノストラダムスが滞在した部屋なども見学できます。 その一方で、現在では現代アートセンターができて、アーティストインレジデンスなどを行っており、歴史的な見学コースと並行して、世界的な巨匠・若手作家を合わせたアート作品の展示が多数あります。 レジデンスに選ばれた作家が、城内の特定の場所を選んで構想・制作する作品は、一定期間の企画展示の時もあれば、恒久的な常設展示になることもあり、さまざまです。また、城に付随する 建物、例えばパトリック・ブランの壁面緑化の立体作品などがある旧厩舎も同様に、アート展示の場として活用されています。 ナチュラル&アーティーなイギリス風景式庭園 ところで、ショーモン城に庭園がつくられたのは、じつは19世紀も後半になってからでした。当時の城主はそれまで城の周りにあった村落をすべて、教会や墓地も含めてロワール河沿いに移します。著名造園家アンリ・デュシェンヌが、緩やかな芝生の丘陵に大樹が点在する、現在に続く広大なイギリス風景式庭園を設計しました。ロワール河を見晴らす庭園の城館近くに植えられた古いレバノン杉は、建物の石材の白色をより引き立てて見事な景観を作っています。 そして、この歴史的庭園は、歳月を経た大樹の数々だけでなく、現代アートのインスタレーションが散策路に点在するアート・ガーデンになっています。世界的に活躍する作家たちがこの庭園のために制作した作品は、散策がより印象深いものになるような、どれも場のエスプリに繋がった、人と庭、自然や時間との関わりに想いを誘うものが多いように思います。 各作品を訪ねつつ、森林浴もできてしまう気持ちのよいこの空間。かつては芝生がしっかり刈り込まれたクラシックな緑の風景でしたが、サスティナブルなメンテナンスが主流となってきた最近では、一部をワイルドフラワーの草原として残したりと、さらにナチュラル感が溢れる雰囲気に変化してきているのも興味深いところです。 フランスの城に欠かせないポタジェ(菜園)も素敵 さて、フランスの城に欠かせない庭といえば、果樹や野菜にハーブ、花々と盛りだくさんのポタジェ(フランス風の菜園)です。ショーモンシュルロワール城にも、もちろんポタジェが! こちらは歴史的というよりは、自由な遊び心が感じられる場所。 お洒落さは欠かせない、といった感じの造形的なパーゴラなどに、実用的な温室が入り混じるざっくり感もポタジェらしくていい感じです。春先から盛夏にかけてどんどん表情が変わっていくのも面白いものです。 新しい庭園パーク、グアルプ草原 そして、数年前から新たに加わった10ヘクタールほどのグアルプ草原(Prés du Goualoup)も見逃せません。パリ、チュイルリー庭園のリノベーションなどでも知られる造園家ルイ・ベネシュが設計したこの広大な公園スペースには、やはり現代アートのインスタレーション作品に加え、オールド・ローズやクレマチス、ピオニー(シャクヤク)、ダリア、アスターなどのプランツ・コレクションの植栽がなされています。 また世界の庭園文化からインスパイアされた、さまざまなスタイルの小さな庭があるのも魅力です。例えばイギリス、アフリカ、中国、韓国、日本などスタイルの異なる、いずれもコンテンポラリーなデザインのスモール・ガーデンが設えられていて、一歩進む度に驚きがあるような散策路が用意されています。 今年はさらに、南仏コート・ダジュールのガーデンデザインの大御所、ジャン・ムスがデザインした地中海風のスモールガーデンが増えていました。オリーブやサイプレスと白砂利のコントラストがあると、一気に地中海っぽい雰囲気が作れるなあ、など、庭の雰囲気作りのアイデアの参考になるTipsもたくさん見つけることができるでしょう。 多彩なカフェやレストランも魅力的 さて、一日中庭や城を見て回っていたら、さすがにお腹も空いてきます。当然、敷地内にはいくつかカフェ・レストランがありますので、ご安心を。アートやガーデンに関する本を閲覧しながら休憩できる小さなライブラリー付きのカフェや、オープンエアでオーガニックのローカルフードを提供するレストランの傍らにある、ガストロノミー・レストランでは、毎回のガーデンフェスティバルのテーマからインスパイアされるメニューを提案(こちらもアーティスティックなプレゼンテーションかつ美味しくておすすめです。ハイシーズンは要予約)。 来訪者が気分に合わせて使い分けができるような、気の利いたこだわりのあるセクションで、どれをとっても心地のよい時間が過ごせます。 進化し続けるガーデン&アートの聖地 季節によって庭園の表情は大きく変わりますが、ショーモンシュルロワールではアート&ガーデンフェスティバルの毎年異なるテーマからの新たな創造に触れることができるのが魅力です。 また常設の展示や庭園の中にも常に変化があって、訪れる度に必ず新たな発見があるのがすごいところ。今年はさらに、敷地内に新たなホテルレストランが加わるということで、年々充実していくショーモンシュルロワール、何度でも訪れたくなる充実のシャトー&ガーデンです。 ●『ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル~前編~』も併せてお読みください。

-

フランス

フランスも庭シーズン! ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル〜前編〜【フランス庭便…

アートと自然が出合うロワールの古城、ショーモンシュルロワール城 15世紀以来の歴史をもつフランス王家に縁の深いショーモンシュルロワール城に、現在に続く英国風の庭園が作られたのは19世紀になってから。この城の面白いところは、歴史的であるばかりでなく、現代においてもどんどん進化している点です。 城館は現代アートセンターとなって、若手や国際的な巨匠の作品制作や展示の場になり、庭園にも数多くの一流の現代アートのインスタレーション作品が設置されます。 また、毎年春から秋にかけての約7カ月にわたり、フランス最大規模のガーデンフェスティバルが開催されるなど、アートと自然を結ぶクリエイティブな活動が常に注目される、非常に魅力的な場所なのです。 30周年を迎えた老舗国際ガーデンフェスティバル 今年で30周年を迎える、ショーモンシュルロワール城の国際ガーデンフェスティバルは、多い年には約53万人もの入場者を集める人気のガーデンショーです。毎年異なるテーマに沿って公募された、300件を超える応募作品の中から選ばれた二十数個の庭デザインが、それぞれ約200㎡強の区画のショーガーデンとして作庭・展示されます。 城の庭園の一角に位置するショー会場は、敷地の庭園や森林とシームレスにつながっており、自然な雰囲気の中でのどかな散策を楽しみつつ、ショーガーデンの見学ができるのも大きな魅力です。 若手庭園デザイナーの登竜門 応募書類は匿名で審査されます。フランスでは若手の庭園デザイナーの登竜門として定評あるガーデンショーで、また庭園デザイナーや造園家ばかりでなく、アーティストや建築家など他分野のクリエーターたちとの混合チームでの作品なども多く見られるなど、開かれた雰囲気のショーでもあります。 今年の出展者の顔ぶれは、フランス、イギリス、ベルギー、ドイツ、オランダ、イタリア、チェコ、スロバキアのほか米国からも。コロナ禍以前には毎年、日本や中国、韓国などアジアからの出展もありました。ヨーロッパ地域が多いながらも国際色豊かです。 出来上がったガーデンデザインには、さらなる審査があり、全体的なクリエイションのクオリティ、アイデアの斬新さ、植栽のハーモニーなど、さまざまな基準で選ばれるいくつかの賞が用意されており、授賞式は6月に行われます。 国際的な著名造園家の招聘 また、30周年という節目の年ゆえ、ショーガーデンにカルト・ヴェールと名付けられた自由裁量の招聘枠が加えられ、キャスリーン・グスタフソンやジャクリーヌ・オスティといった、国際的な大御所ランドスケープ・アーキテクトがデザインした小さな庭が見られるのも、今年の面白いところです。 今年のテーマは「理想の庭」 さて、毎年異なるフェスティバルのテーマは、時代のトレンドを反映したものが多いように思われます。30周年を迎える今年のテーマは、ズバリ「理想の庭」。 都市化がこれ以上ないほど進み、地球温暖化が目前の問題となっている現在、人と自然の関係性から見た「理想の庭」とはどんなものなのか? 癒やしの空間、または安心安全な野菜や果物を育てるポタジェ、あるいはアートと同じような価値を持つ空間かもしれない? 「理想の庭」からインスパイアされる、新たな演出方法や素材や技術を用いて表現する庭とはどんなものだろうか? みなさんなら、どんな庭を想像しますか? 季節を追って変化する植栽デザイン さて、このガーデンショーの大きな特徴は、長期にわたる開催であること。春から晩秋にかけて約7カ月にわたって開催されるため、ロンドンのチェルシーガーデンショーなど、数日間の開催期間中に最高に完成された姿のガーデンを演出するガーデンショーとは異なり、季節の変化に合わせて、成長し変化する植栽を工夫しなければなりません。 春先と盛夏、または晩秋では、同じショーガーデンでも植栽次第でその表情が大きく変わっていくのも面白いところです。訪れる園芸愛好家にとっては、変化していく植物の姿をそのまま見られるので、自宅の庭づくりの参考にしやすいという利点もありそうです。ちなみに園内のガーデニング関連のショップでは、植物の種子や苗を購入することもできます。 見学を充実させる豊かなアメニティ このように、ガーデンショーの展示をゆっくり眺めるだけでも軽く半日は楽しめますが、隣接するイギリス式庭園や、城や旧厩舎の展示、ポタジェ、クレマチスなどのプランツコレクション、さらには隣接するグアルプ公園の異文化からインスパイアされたさまざまなガーデン……などなど、全部を見て回ろうとしたら、一日では足りないほど。幸い素敵なレストランやカフェも充実しており、丸一日、大満足で過ごすことができます。 敷地内のほかのガーデンについても、また次の機会にご紹介できたらと思います。 ●ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル(後編)は近日公開!

-

フランス

フランスの城で春のガーデニングフェア開催! ポタジェにも注目の「サン=ジャン=ド=ボールギャール城」【…

専門ナーサリーが一堂に集まる貴重な機会 年2回、春夏の週末に城の庭園内で開催されるこのガーデニングフェアには、フランス内外の各種ナーサリーや園芸ツールなどを扱う200を超える専門店が出展します。タイミングによって花の咲く様子が見られる草花もあれば、そうでないものもありますが、出展ナーサリーの扱う植物は安定的に質が高く、信頼して買い物ができると園芸愛好家の人々に好評。 特に、各地に散らばっているナーサリーをそれぞれ訪ねるのは園芸ファンといえどもなかなか大変。また、バラに限らず、シャクヤクやアジサイ、アイリス、アリウム、ダリアあるいはハーブ類、果樹類や紅葉する樹木類など、さまざまな異なる得意分野を持った地方の専門ナーサリーが一堂に集まるガーデニングフェアは、その場での買い物はもちろん、気になった植物やナーサリーをメモして後日の注文にも生かせる、貴重な機会となっています。 リラックスした心地よい雰囲気が魅力 また、このガーデニングフェアの魅力は、なんといっても会場が城の庭園の中であること。ゆったりとした木々や草地といった緑に囲まれた中でのガーデニングフェアは、そぞろ歩きをしているだけでもエネルギーチャージができる場所。自分の庭の一角に置いた時の雰囲気を容易に想像できるガーデンツールの展示など、見ているだけでも楽しいものです。 春のガーデニングショーの注目株は? 今の時期、バラやシャクヤクは、展示用に早く咲くようにハウスで栽培されたもの以外は、基本的にはようやく葉っぱが出始めているところ。でも春からのガーデニングの仕事始めに、早速定植することができるので、苗木選びもリアリティがあって楽しいものです。ハーブ類の栽培もこれからがベストタイミングですし、ダリアの球根なども、夏に向かってこれからが植えどきです。逆に秋のフェアでは春球根が主になるなど、季節によって品揃えは変わりますが、それは季節感の味わいでもあります。 ちょっと休憩、ランチどころは? ガーデニングフェアといえば、フード・トラックやレストランも欠かせません。いつもは青空レストランが城の敷地の裏側に設置されるのですが、今年は悪天候の日もあったため、レストランスペースはテントの中に。しかし、通常もっともよく見られるのが、サンドイッチなどをフードトラックで購入し、あるいは自宅からランチを持参して、城館の正面の絶景を眺めながら食べたり、ポタジェ(菜園)でピクニックをする人々の姿です。この、人気のピクニック・スペースにもなっているポタジェのほうも覗いてみましょう。 17世紀のデザインを伝える、花咲く歴史的ポタジェ ガーデニングフェアの絶好のランチスペースにもなっているポタジェ。じつは17世紀のフォーマルガーデンスタイルの姿を今日に伝える、貴重な歴史的庭園でもあります。 かつては城内に暮らす数十名の人々の自給自足のための野菜・果物、そして花々を栽培する場であったこのポタジェ、現在は、昔野菜などの一般的には栽培されなくなった希少種を中心とした野菜や、季節を通じて次々と入れ替わり咲き乱れる花々が栽培され、「花咲くポタジェ」として愛され続けています。 こうした、実用(野菜果樹栽培)とオーナメンタル(花々)がバランスよく組み合わされた姿は、まさにフランスのポタジェガーデンの魅力といっていいでしょう。 クレマチスやバラが這う石壁に囲われた約2ヘクタールほどの面積の中央部分が、フランスの昔ながらの野菜など、希少種を栽培する野菜畑。真ん中の丸い池の水は、ポタジェの散水にも利用されます。 中央の野菜畑は、リンゴや洋ナシといったエスパリエ仕立ての果樹で区切られ、また春先のチューリップやスイセンに始まり、アリウムやシャクヤクやバラ、アイリス、と季節を追って次々と入れ替わり、3月から11月までさまざまな花が咲き乱れるボーダーに囲まれています。庭園内とポタジェを合わせて、全体で10万球もの球根が植えられているのだそう。 緑が瑞々しい果樹園コーナーと珍しいブドウの温室 ポタジェの一画を占めるデザインも素敵な温室は、ブドウ栽培用の珍しいもの。その奥にはリンゴなどの果樹が植えられた草地が広がります。ガーデニングフェアが開催されている昼どきには、果樹園の草地や、南向きの日差しが暖かい温室近くに、ピクニックする人々がどんどん集まってくるのが微笑ましい。 私もピクニックしたい気持ちはやまやまながら、諸事情によりこの日は叶わず。絶景ポイントで風に吹かれながら、ノルマンディー風タルトとカフェをいただいたのみ(しかも写真は撮り忘れ)でした。それでも十分ほくほく満足してしまうガーデニングフェアです。 どの季節にもそれぞれの良さがいっぱいの歴史的ポタジェの散策が楽しめて、かつ、フランスの日常生活の中に根付くガーデニング周りの様子がダイレクトにうかがえるのが、このフェアの一番楽しいところです。

-

フランス

早春の「ポタジェ・デュ・ロワ(王の菜園)」を訪ねて【フランス庭便り】

ヴェルサイユの隠れた憩いの場 ルイ14世は美食家であり、野菜や果樹の栽培への関心も高かったことから、王自らが宮殿から馬に乗ってポタジェまで散策に出ていたのだそうで、「王の門」と呼ばれる立派な鋳造の門が現在も残っています。王にとって、公の場である宮廷を離れてほっと一息つく、憩いの場であったのかもしれません。古の「ポタジェ・デュ・ロワ」は王家の食卓に上がる多種多様な野菜や果実が栽培されていましたが、もちろん単なる菜園・果樹園ではありません。王の散策の場にもふさわしい美観を備えつつ、王家の食卓ならではの贅沢を満足させるスペシャルな菜園だったのです。 フレンチ・フォーマルなスタイル ポタジェを訪れてまず驚くのが、徹底的なフォーマル・ガーデン・スタイルの構成です。9ヘクタールの敷地全体が壁で囲われた沈床型のウォールド・ガーデンになっています。グラン・カレと呼ばれる正方形の中央区画には、円形の噴水を中心に、エスパリエ仕立てのリンゴや洋ナシなどの果樹で仕切られた、野菜栽培のスペースが整然と並びます。その周りには、伝統品種や新品種などバラエティに富んだ果樹が、さまざまなエスパリエ仕立ての独特な樹形で栽培されています。 エスパリエ仕立てとは、フランスの果樹栽培のための伝統的な剪定方法。現在でもリンゴや洋ナシを中心に4,000本ほどを栽培するポタジェ・デュ・ロワは、これだけの規模でその様子が見られる、世界でも唯一の貴重な場所です。 ウォールド・ガーデンとエスパリエ仕立ての効用 ところで、沈床型のウォールド・ガーデンをぐるりと囲む厚い土壁にも、壁に沿わせるエスパリエ仕立ての剪定にも、じつはスペシャルな果樹栽培のための理由がありました。土壁は果樹が外部からの冷風に直接晒されるのを防ぐとともに、日中の太陽の熱を蓄え、夜間の急激な温度の降下を抑えて、果樹栽培に好都合の微気候を作り出します。また、平面的なエスパリエ仕立てには、果実に満遍なく日光が当たるように、また収穫がしやすいようにという配慮から生まれたものです。 17世紀にも野菜の促成栽培 贅を尽くした王宮の食卓には、例えば3月にイチゴ、6月にイチジク、12~1月にアスパラガスが並んだといいます(ちなみにイチゴもイチジクもルイ14世の大好物だったそうです)。現代であれば何ら驚きもないのですが、ハウス栽培などなかった時代です。通常の露地栽培の収穫期に大幅に先駆けて現れるこれらの野菜や果実は、まさにミラクル。宮廷人たちにとっても大変な贅沢でした。 では、どうやって実現したのか? ルイ14世の命を受け、ポタジェの造園と管理を行ったのは、庭師で果樹栽培の専門家として名高かったラ・カンティニ。彼は当時最新の栽培技術の開発に余念がなく、宮殿の厩舎から出る馬糞を用いた堆肥の発熱を利用した促成栽培術で宮廷を驚かせ、称賛を集めたのでした。 伝統そして革新 創始者ラ・カンティニのイノベーション精神は後世に受け継がれ、フランス革命などさまざまな時代の変遷を経て現在に至ります。「ポタジェ・デュ・ロワ」のモットーは、歴史の伝承とともに常に革新的であること。世界的にも希少な17世紀のフレンチ・フォーマル・ガーデンの姿を留めたポタジェでは、フランスの昔ながらの固有種を多く栽培し、また伝統的な園芸技術であるエスパリエ仕立ての剪定など、技術の伝承が行われています。そうした伝統の継承を自らの使命として大切にする一方で、今の時代に対応する新たな試みが次々と行われているのも、このポタジェの大切な側面です。 アグロエコロジーへ フランスでは、オーガニックの食材が一般化しているだけでなく、2016年から公共の緑地での薬剤散布が法律で禁止されるなど、人の健康や環境保護が社会的に重大なテーマになっています。先駆精神に富んだこのポタジェでは、2000年代には無農薬の自然農法への切り替えが始まり、パーマカルチャーの手法を取り入れるなどして、できる限り無農薬、栽培品種によっては完全無農薬栽培へと移行してきました。 特に土壌や生態系といった自然環境を保護しつつ、サステナブルな方法で人間と自然の共存を目指す未来の農業、アグロエコロジーへの取り組みが積極的に進められています。また、一般の来場者の見学に門戸を開き、園芸講座や各種イベントが行われ、歴史的庭園の姿やサステナブルな都市農業のあり方を人々に伝える教育普及も現在のポタジェの大事な役割です。 春を待つポタジェの魅力 庭園を訪れる際には、どの季節が見頃なのか、という問いが常にありますが、「ポタジェ・デュ・ロワ」は年間通じて見学が可能です。春にはモモやリンゴの花が咲き、夏は緑が溢れ、秋には黄葉とともに、カボチャ類など秋の収穫物がコロコロと畑を彩る…と季節による変化を追うのも、興味深く楽しいものです。 冬の間は果樹類の葉っぱも落ちて、若干寂しいのではと思われがちですが、じつは自慢のエスパリエ仕立ての木々のグラフィックな魅力を十二分に堪能できる、特別な時期でもあります。この機会に、変化に富んだポタジェの四季の表情を皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。 遠藤浩子さんが案内する「ポタジェ・デュ・ロワ」オンラインサロン開催※終了しました 記事でご紹介したフランスの「ポタジェ・デュ・ロワ」と中継をつなぎ、この時期しか見られない春のポタジェの様子を、庭園文化研究家、遠藤浩子さんがご案内するサロン。開催は、2022年4月14日(木)18:30スタート(フランス時間11:30)。 サロンへのご参加には、ガーデンストーリークラブへのご入会が必要です。

-

フランス

珠玉のプロヴァンススタイル・ガーデン「ラ・ルーヴ庭園」

プロヴァンス・スタイルの「ラ・ルーヴ庭園」 太陽がいっぱいの南仏プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木林には、自生のタイムやローズマリーの群生が広がり、西洋ウバメガシやカシの木、ツゲなどの自生樹種が山野を彩ります。リュベロンの小さな村ボニューにある「ラ・ルーヴ庭園」は、そうしたローカルな自然を取り込んだ、元祖コンテンポラリーなプロヴァンス・スタイルのガーデンです。 フレンチ・シックなガーデンデザイン リュベロンの山を望み、岩壁を這うようにつくられた庭園のテラスに入ると、さまざまな常緑灌木が球形または大刈り込みのように繋がり、立体的な緑の絨毯が広がるような姿に驚かされます。フレンチ・フォーマル・ガーデンというとシンメントリーで幾何学的な、整ったイメージですが、それとも違うのだけれども、大変シックに美的に整っており、同時に庭の生きた魅力に満ちているのを感じます。歩を進める度に微妙に庭の眺めが変わり、細長い庭園の園路を進んでいくと、ラベンダー畑やブドウ畑からインスパイアされたのであろうプロヴァンス風景のコーナーがあったりと、決して広くはない庭園なのに、変化に富んだ散策が楽しめます。 土地の自然を取り込む自生樹種をチョイス トレードマークともいえるツゲやローズマリーなどをはじめとするすべての刈り込みの灌木類は、庭を遠巻きに囲む山々にある自生樹種が選ばれています。土地の風土に適した、手入れがなくとも育つ丈夫な木々が庭に取り込まれ、それぞれの緑のトーンやテクスチャーの違いが豊かな表情を見せます。それはまた、プロヴァンスの明るい透明な光の具合によって、さらに輝きを増すのです。刈り込みの常緑樹木には変化が少ないように思われるかもしれませんが、季節によって、また朝昼晩の光の違いによって、生き生きと変化する絶妙な庭の風景を作り出しています。プロヴァンス独特の自然の産物である樹木の緑や太陽の光が最大限に生かされ、独自のスタイルとなっているのが、このガーデンの特筆すべきところです。 ラ・ルーヴとの運命の出会い この庭をつくったのは、元エルメスのデザイナーでもあった女性、ニコル・ド・ヴェジアン(Nicole de Vésian/1919~1999)。南仏プロヴァンスの土地の魅力に魅せられ、ラ・ルーヴ(仏語で狼のこと)と名付けられた村外れの邸宅と土地を購入したのは1989年、70歳の時でした。山の眺めに向かって大きく開かれた3,000㎡ほどの土地がたちまち彼女を魅了し、建物の中も見ずに購入を即決したのだとか。そして、70歳にして彼女の最初の庭づくりが始まったのです。 70歳にして初めての作庭 当初は庭づくりの知識などなかったので、何人かの庭師を雇って作庭を始めました。植物の知識はなくとも、このような庭にしたい、という絶対的なイメージがあって、そのクリエーションを庭師たちの職人技が支えていく、そんな感じだったのでしょう。その作庭の方法はデザイナーとしては独特で、「図面も描かないし、長さも測らない」。すべて現場で、植栽前に植物の配置を何度も並べ替えて、徹底的に目視で確認して決定するというやり方です。庭師たちにとってはたまったものではなかったことでしょう。しかし、一緒に仕事をしていくうちに、あうんの呼吸が生まれ、後に、彼女の庭を訪れたセレブたちから次々と庭園デザインの仕事が舞い込むようになった時には、必ずお気に入りの庭師たちとのチームで仕事を受け、海外からの依頼を受けた際にも自分の庭師たちを連れていったのだそうです。 フランスのみならず、特に英米からの来訪者が多かったそうですが、ある美術評論家は彼女の庭を美術作品のごとき「傑作」だ、とたたえ、ニコルには音楽での絶対音感のような、絶対的な空間造形の感覚があるのだろうと評しています。 ローカルな素材への愛着 見事な刈り込みの緑の造形の他にも、庭の主たる構成に見えるのは、ローカルな石への愛着。ルネサンス庭園にあるような非常にシンプルな球形の石造彫刻や、地元の廃墟となった庭園や建物からリサイクルした石がふんだんに使われています。 日本庭園への憧憬 ところで、石と刈り込みの緑といえば、日本庭園にも共通するアイテム。プロヴァンスの自然と彼女の感性から生まれたであろうデザインでありながらも、日本人から見たら、どこか日本庭園に通じる雰囲気も感じられるのも、この庭の不思議な魅力です。その背景にある哲学や美学は異なるものであろうとも、アシンメトリーな構成や、シンプリシティや自然へのリスペクトを追求する庭づくりには、伝統的な日本庭園を彷彿とさせる完成された美観と静けさが満ちています。ニコルはデザイナーの仕事で何度も日本を訪れており、日本庭園も見ていたはず。何らかの形でインスパイアされた部分があるのかもしれません。 80歳の時、ニコルは次の庭をつくるべく別の土地を購入し、そのためラ・ルーヴ庭園を売却しています。残念ながら新たな庭を完成する前に世を去ってしまうのですが、その次作には、なんと日本風の庭園を作る構想を立ていたのだそう。つくられなかった庭がどんなものになったのか、興味深いところです。 生き続けるラ・ルーヴ庭園 その後のラ・ルーヴ庭園の所有者は何代か変わり、現在は、やはりこの庭園に魅了された元ギャラリストの夫妻が所有者となっています。庭は生き物なので、継続的な手入れが欠かせません。長い年月の間には、庭の木が成長しすぎてバランスが崩れたり、あるいは枯死したりといった事態も起こります。また、作庭当時に比べて夏の暑さが一層厳しくなるなどの気候の変動に対応し、一部植物のチョイスを変えるなど、常に調整が必要です。所有者はニコルがつくり上げた庭園のエスプリを尊重しつつ、今も大切に庭を育て続けており、見学も可能です。 何歳からでも庭づくりを 70歳からの作庭で、いくつもの名園をつくり上げたニコル・ド・ヴェジアン。デザイナーとしての素養と慧眼のうえに、晩年の彼女に目覚めた自然への愛、庭づくりへの情熱が生んだ、彼女独自のプロヴァンス・スタイル・ガーデン。そうして生まれたガーデンは、彼女が亡くなってからも、多くの人々を魅了し、世界中に影響を与え続けています。

-

フランス

シャンティイ城のガーデニングショー【フランス庭便り】

シャンティイ城のガーデニングショー 秋は暖かな季節の名残を惜しみつつも、来春の植栽などを考え始める、ガーデナーにとってある意味心躍る季節ではないでしょうか。そんな時期、フランスの園芸好きの人々が心待ちにしている年中行事の一つが、ジュルネ・デ・プラント(プランツデー/植物の日)。毎年春と秋に開催されるシャンティイ城のガーデニングショーです。 なぜお城でガーデニングショー開催? シャンティイ城といえば、ルーヴル美術館に次ぐほどレベルの高い美術コレクションや、ル・ノートル設計のフォーマル・ガーデンがあることでも有名なお城です。パリから車で1時間ほど。電車でもアクセスできるので、観光スポットとしても人気です。 そんな場所で、なぜガーデニングショー? と思われるかもしれませんね。このガーデニングショーの発端は、30年以上前に遡ります。最初はクルソン城という別のお城で、全仏植物園協会の会合が開かれた際に、その余興として植物の交換会をやろうという計画が立ち上がります。会員の中にはナーサリーを営む人もいて、最終的には植物の販売会が開催されることになりました。すると、隣国イギリスでしか売っていないと思われていた植物をフランスのナーサリーでも扱っていたなど、さまざまな嬉しいサプライズがあって大成功! これがきっかけとなって恒例開催されることになったのだそう。その後、庭好き・植物好きのクルソン城の城主夫妻が主導して32年続いたガーデニングショーは、シャンティイ城に引き継がれ、この城での開催は2021年で6年目となります。 会場そのものが魅力的 ちなみにフランスのお城は、仏文化省に文化遺産として登録されているものだけでも11,000件。登録されていないものも含めれば45,000件ほどと推測されています(その8割以上は個人所有)。膨大な面積の森と広い庭園に囲まれたフランスのお城は、じつは豪華な結婚式や企業イベントなどに最適な場所として利用されることが多くあります。このガーデニングショーの会場でも、お城の建物や庭園、森の木々を背景に、販売スタンドやショーガーデンが立ち並ぶ風景には、自然の美しさばかりではない非日常感があって、ウキウキ度も倍増です。 遠方のナーサリーの植物を一度に見られる 毎年、春秋の週末3日間に行われるこのガーデニングショーには、いつも2~3万人の来場者があるそうです。まずその魅力の一つは、普段はなかなか見て回ることができない遠方のナーサリーが一堂に集まること。フランス国内だけでなく、ベルギーやドイツなど近隣諸国からも国境を越えて出展者が集まり、全部合わせると180ほどにもなります。 また、ナーサリーの出店資格は専門家コミッティーによって厳正に審査されるので、その質の高さも折り紙付き。普段あまりお目にかかれないバラ専門、アジサイ専門、多年草専門、カエデ専門などさまざまな専門ナーサリーが集まるうえ、おしゃれかつ実用的なガーデニング道具やウェアなどのショップも並びます。 最近はパリ市内でもおしゃれなガーデニングショップが増えてきましたが、季節の植木苗などを購入するのには、一般的なチェーンのガーデニングショップやホームセンターが一番近い、ということも多いのが実情です。そうした一般的なショップでは見つかりにくい珍しい植物がその場で選べるのは、本当に魅力的。そんな訳で財布の紐もゆるゆるになりがちな、大変危険な場所でもあります。 生産者や専門家たちと直接コミュニケーション 遠方のナーサリーが集まっているガーデニングショーは、植物好きの交流の機会であることも大きな魅力です。業界人の間でのコミュニケーションもあれば、顧客側にとっても、直接生産者に質問をしたり、育て方のアドバイスを聞いたりというコミュニケーションの中で仕事への姿勢が分かり、その後彼らの通信販売をなども安心して利用することができます。また、会場では「果樹の剪定の仕方」など、さまざまなワークショップや講演、親子向けのアクティビティなどもプログラムされていますので、ずっと気になっていた植物を入手したり、新しい品種を発見したり、興味のある項目を学んだり、と飽きることなく丸一日楽しむことができます。 シャンティイ城の隠れ名物デザート「クレーム・シャンティイ」 会期中はお城の敷地内、英国式庭園部分の広い芝生のエリアがショー会場となり、出店スタンドのテントなどのほかに、軽食を販売するトラックがいたり、休憩所などが設けられていたり。青空の下でのランチやおやつも完備されています。なかでも有名なシャンティイ城の名物デザートは、元祖クレーム・シャンティイ。 クレーム・シャンティイとは、生クリームを泡立てた、つまりホイップクリームのことなのですが、この城で17世紀コンデ公に仕えた有名な料理人ヴァテールが考案したのが始まりといわれています。すでに18世紀には、シャンティイ城を訪れた海外の王族をはじめ多数のゲストが、庭園内の田舎家風の園亭で軽食の際にサーヴされるクレーム・シャンティイの美味しさに感動の言葉を残していて、その噂は国境を越えて広がっていたとか。 毎回、このガーデニングショーを訪れるたび、植物探しに熱中するあまり、その味を知らずに終わってしまいます。今回は、ぜひこの元祖クレーム・シャンティイを味わってみなければと心に決めていました。ショー会場を少し離れて、アングロ=シノワ風と呼ばれる自然風の庭園の中を歩いて行くと、マリーアントワネットの王妃の村里にあるような田舎家風の園亭が見えてきます。内部は現在レストランになっており、天気のよい日には、庭で食事やお茶を楽しめます。 期待のクレーム・シャンティイは………ボリューム満点、通常のホイップクリームよりさらにしっかりどっしりとした感じで、味が濃くて美味しかったです! 甘みをつけるにはバニラ風味の砂糖を混ぜる。ポイントは極限までホイップすること。それ以上ホイップするとクリームが分離してバターになってしまうという、その直前までホイップするのがポイントなのだそう。定番は、イチゴやフランボワーズなどの赤い果実や、シャーベット、アイスクリームなどに添えて出されるのですが、冷静になってカロリーを考えると、ちょっと恐ろしくもあり。でも、今日はたくさん歩いたから、まぁよしとしよう! と心の中でかなり言い訳をしてしまいました(笑)。 ちなみに私の今回の主な戦利品は、これからが植え時のスイセンなどの春の球根類と巨大なアガパンサス。それに大好きなワイルドチューリップの球根も見つけて大満足です。

-

フランス

世界の庭に見る、花の植え方の違いと各国の特徴【世界のガーデンを探る20】

各国の特徴が現れるガーデン植栽 前回まではヨーロッパの庭の遍歴を見てきました。メソポタミアからイスラムの庭、イタリアルネッサンスからフランスの貴族の庭、そしてドーバー海峡を渡ってイギリスのブルジョアジーの庭まで、主に庭のスタイルが中心でした。今回は少し視点を変えて、植物の使い方を中心に歴史を探ってみましょう。 イスラムの庭 ・スペイン「アルハンブラ宮殿」【世界のガーデンを探る旅1】 イタリアルネッサンスの庭 ・イタリア「チボリ公園」【世界のガーデンを探る旅2】 ・イタリア「ボッロメオ宮殿」【世界のガーデンを探る旅3】 ・これぞイタリアの色づかい「ヴィラ・ターラント」【世界のガーデンを探る旅4】 ・イタリア式庭園の特徴が凝縮された「ヴィラ・カルロッタ」【世界のガーデンを探る旅5】 フランス貴族の庭 ・フランス「ヴェルサイユ宮殿」デザイン編【世界のガーデンを探る旅6】 ・フランス「ヴェルサイユ宮殿」の花壇編【世界のガーデンを探る旅7】 ・フランス「リュクサンブール宮殿」の花壇【世界のガーデンを探る旅8】 イギリスのブルジョワジーの庭 ・イギリス「ハンプトン・コート宮殿」の庭【世界のガーデンを探る旅11】 ・イギリス「ペンズハースト・プレイス・アンド・ガーデンズ」の庭【世界のガーデンを探る旅12】 ・イギリスに現存する歴史あるイタリア式庭園【世界のガーデンを探る旅13】 ・イギリス発祥の庭デザイン「ノットガーデン」【世界のガーデンを探る旅14】 ・イングリッシュガーデン以前の17世紀の庭デザイン【世界のガーデンを探る旅15】 ・プラントハンターの時代の庭【世界のガーデンを探る旅16】 ・イングランド式庭園の初期の最高傑作「ローシャム・パーク」【世界のガーデンを探る旅17】 ・世界遺産にも登録された時代の中心地「ブレナム宮殿」【世界のガーデンを探る18】 ・現在のイングリッシュガーデンのイメージを作った庭「ヘスタークーム」【世界のガーデンを探る19】 上に挙げた4枚の写真は、現代の各国それぞれの特徴的な庭の写真です。庭がつくられた当時は、地球も今よりはもっと寒かっただろうし、植えられていた植物もこんなに派手ではなかったろうと思います。現在植えられている植物は、品種改良された園芸品種がほとんど。また、それぞれの庭のガーデナーが自分の好みにアレンジしているかもしれません。そのような時代による変遷も考えながら、植栽に注目して庭の歴史を感じ、つくられた当時の庭の植栽に思いをはせてみるのもまた面白いものです。 それでは、各国のガーデンと植栽を見ていきましょう。今回はスペイン、イタリア、そしてフランスの庭に見る、各国の植栽の特徴をご紹介します。 <スペイン> 水を主役に構成されたアラブの庭 アルハンブラ宮殿ができた時代は、もちろんプラントハンターが世界中にいろいろな植物を求めて世界の隅々まで出かけていった時代よりもはるかに前だったので、つくられた当時の庭は、おそらく今よりももっと地味だったのでしょう。もともとアルハンブラ宮殿の庭の主役は、植物よりも水のように感じられます。それは、遠く西アジアの乾燥地帯から乾燥した北アフリカを経由して、この地にやってきたイスラムの人たちの、豊かな水への憧れが強く表れているのではないでしょうか。 右から大きく枝垂れているのはブーゲンビレア、噴水の両側に植えられているのはバラです。 この庭では豊かな緑と水とのコントラストが見事に強調されていますが、植栽面ではこれといった特徴は見受けられません。基本は地中海性の乾燥した気候に合ったコニファーや常緑低木類がいまだに多く使われていて、ある程度は当時の姿をしのばせてくれています。 <イタリア> 世界の富が集まったイタリアルネッサンスの庭 イタリアの庭は、写真でも見られるようにはっきりとした色使いが特徴です。 特にイタリアンレッドとも呼ばれるビビッドな赤が印象的です。サルビアやケイトウ、ゼラニウムの赤が目を引きますが、もちろんこの庭ができた時代には新大陸からの花々はまだヨーロッパには紹介されていませんでした。したがって、つくられた当時にどのような花が植わっていたのかはとても興味深いものの、今はそれを知るすべもありません。 湖と空の青をバックに、ベゴニアとスタンダード仕立ての白バラがセレブな雰囲気を醸し出しています。 個人の住宅のベランダにも、プランターからあふれんばかりのペチュニアが咲き誇っています。これほど立派なハンギングは、他ではなかなか見ることができません。きっと丹精込めて管理されているのだと思います。抜けるような青空を背景にした原色系の色合いは、いかにもイタリア人好みです。 街の中も、とってもオシャレな雰囲気です。 <フランス> いまだにモネの色合いが色濃く残る配色 フランスには今でも印象派、特に植物が大好きだったモネの影響が色濃く残っています。 ヴェルサイユ宮殿の花壇。デルフィニウムのブルーが効果的に全体を引き締めています。その中に小型の赤のダリアを入れて、はっきりした組み合わせになっています。 フランスの花の植え方の特徴は、いくつもの異なる種類の植物を混ぜ合わせることです。いろいろな植物を組み合わせることにより、優しい色合いを作り出しています。 重厚なヴェルサイユ宮殿を背景に、少し高すぎるツゲヘッジ(生け垣)の中には、白のマーガレットやクレオメ、セージ、ルドベキア、ガウラなどが混植されています。 広々としたフランス式毛氈花壇。 イタリアでは見られなかった、優しいパステル調の組み合わせです。 イタリアでも使われていた赤と黄色の組み合わせでも、フランス人の手にかかると落ち着いた色になってしまいます。 このような混植花壇は他の国では見たことがありません。フランス恐るべし! ただただ感心するばかりです。 花壇では混ぜ合わせるのにとても難しい、自己主張の強いマリーゴールドも、オレンジと薄黄色を混ぜ合わせることで優しい色合いになっています。中心に背の高いブルーのサルビアを入れることにより、立体的な植栽にもなっています。そして1ピッチごとに銅葉のヒマ‘ニュージーランドパープル’を入れてボリュームをつくっています。 優しくカーブする園路に合わせ、背丈の低い花壇が両側につくられています。ここではピンクのペチュニアを中心に、オレンジのジニアや濃緋色のコリウス、ヘリオトロープなどを混ぜ合わせることで、浮いてしまいそうなピンクのペチュニアとの素敵なコンビネーションをつくっています。 写真では分かりにくいかもしれませんが、ランダムに混色されているように見える花壇も、数メートルごとのピッチで植えられています。どのようにして植物の組み合わせを決定し、植え方を決めるのかは分かりませんが、そのムダもなく他では見ることのできない混植方法には、ただ驚くばかりです。このようにさまざまな花色やテクスチャーの違う植物を混ぜ合わせることで、独特な印象派の雰囲気をつくっていると感じるのは僕だけではないはずです。 今回は、イスラムからイタリア、そしてフランスと、ヨーロッパ諸国の花や植物の植え方を見てきました。次回はイングリッシュガーデンの本場イギリス。ジーキル女史からチェルシーフラワーショウまでの現代の花の植え方と、僕の植え方について話をしていきたいと思います。

-

フランス

フランス・パリの隠れ家「パレ・ロワイヤル」【松本路子の庭をめぐる物語】

パリを訪れるとよく立ち寄るところが何箇所かある。時間ができると、ふらりと足が向く場所。その一つがパレ・ロワイヤルの中庭だ。今年、2018年7月にも木陰のベンチとカフェで数時間を過ごした。 パレ・ロワイヤルはルーブル宮殿の隣に位置している。当初はリシュリュー宰相の城館として建てられたが、ルイ14世がルーブルから移り住んだことから、パレ・ロワイヤル(王宮)と呼ばれるようになった。数奇な運命に見舞われた場所でもあり、フランス革命はここから起こったとされるなど、歴史の舞台にも登場する。 サントノーレ通り側から入ると、現代アートの作品である白と黒のストライプの円柱がいくつも立ち並ぶ広場があり、その奥が庭園になっている。 両側には幾何学的に整えられた並木、その木陰のベンチではバイオリンの稽古をしているカップルなどが。庭園をコの字に囲む建物の1階の回廊には、レストランやカフェ、骨董店などがあるが、木々にさえぎられて庭園からはほとんど見えない。 中央にある花壇にはいつも季節の花々があふれているが、今年のパリの夏の暑さは尋常ではなく、植物もじっと耐え忍んでいるように見える。それでもいくつかの夏バラが咲き、花壇のダリアが色彩のハーモニーを奏でていた。 庭園に面した建物の2階部分には、かつて作家のシドニー=ガブリエル・コレットやジャン・コクトーが住んでいた。私は『ヨーロッパ バラの名前をめぐる旅』という自著で、コレットゆかりの地を訪ね歩いたことがある。コレットは植物に並々ならぬ想いを寄せていた。 『コレット 花28のエッセイ』(八坂書房刊)は、コレットがさまざまな花について綴った、いわばアンソロジーなのだが、まさに言葉の花束といってもよい一冊だ。 その本の中で、彼女はしばしば部屋の窓から見えるパレ・ロワイヤルの庭のことを書いている。バラについては特別な思いを抱いていたようだ。 「噴水の捕虜となった虹が、このパリの真ただ中で目覚めさせるバラ。お前たちを何にたとえたらいいのか。お前たちに匹敵する花は、いかなる楽園へ行けば摘むことができるだろう」(森本謙子訳) 中庭からコレットの住んでいた部屋の窓を見上げ、また彼女が見ていたであろう庭の方向に目を転ずる。バラの花がかすかに風に揺れた。 コレットはパレ・ロワイヤルの自室で亡くなった。1954年、81歳だった。その葬儀は国葬として、この中庭で執り行われたという。彼女が亡くなったのは8月だったので、その時バラが咲いていたか定かではなかった。だが夏の庭を訪れた時、私は確信した。バラたちは彼女の旅立ちを見送ることができた、ということを。 パリの庭園の素敵なところは、ベンチだけでなく、一人掛けのイスが置かれてあること。噴水を囲む広場では、人々は水辺に椅子を移動し、思い思いの姿で、読書や日光浴を楽しんでいた。 眺めることや散策のためだけではなく、そこで自由に時間を過ごすことができる、憩いの空間。パリの中心部に位置していながら、パレ・ロワイヤルの庭園は、自宅の隣にあるような、隠れ家のような、愛すべき場所ともいえるのだ。 併せて読みたい 松本路子の庭をめぐる物語 フランス・パリ「ロダン美術館の庭園」と秋バラ ナショナル・トラスト2018秋冬コレクション 英国有数の保養地 イングランド南西部を訪ねる【PR】 世界のガーデンを探る旅1 スペイン「アルハンブラ宮殿」

-

フランス

フランス「リュクサンブール宮殿」の花壇【世界のガーデンを探る旅8】

『フランス「ヴェルサイユ宮殿」の花壇編【世界のガーデンを探る旅7】』で、フランスにつくられる花壇における色彩感覚について解説しましたが、場所をパリ市内のリュクサンブール宮殿に変えて引き続きフランス独特の植栽について話をしたいと思います。 「リュクサンブール宮殿」は、パリの中心部にあり、元老院の議事堂として使用されていた宮殿で、現在は公園として一般に公開されています。毎日パリ市民が三々五々集まってきて、気ままに花を眺めながらそれぞれの時間を楽しんでいます。特に春に植えた花壇の花々がちょうど見頃になる初夏には、毎日晴天が続くうえ夜は22時頃まで明るいことも手伝って、パリ市民には人気スポットになっています。 フランス式の混植花壇はここにも 「リュクサンブール宮殿」も、やはり混植の花壇です。まずご紹介するのは、宮殿の前庭です。オレンジ色のダリアにピンクのペチュニア、それぞれの個性的な色合いを和らげているその他の花は、ブルーのサルビアやフレンチマリーゴールド、濃い紫のペチュニア、ブルーサルビアなど。それぞれが混ざり合って、緑の芝生に映えてきれいです。 角度を変えて、花壇に近づいてみましょう。左の背の高いえび茶色の植物は銅葉ヒマ(別名トウゴマ、‘ニュージーランド・パープル’)です。渋い色合いといい、ボリュームといい存在感のある植物で、夏花壇のフォーカルポイントとしてぜひ使いたい植物です。 植栽リスト Case1 【赤~オレンジ色系】銅葉ヒマ、ダリア、ペチュニア 【黄色系】フレンチマリーゴールド、カルセオラリア、ルドベキア 【青~紫系】ペチュニア、サンジャクバーベナ、サルビア(メドーセージ) 【葉物】スイスチャード、タイム 園内には、あちこちに椅子がいくつも置いてあります。色も渋いモスグリーンで、人どめの柵も低くて花壇の観賞の邪魔にならず、足掛けとしてもちょうどよい高さ。こんなところにもフランスのセンスを感じます。全体が、それぞれ心憎いまでに、色彩のハーモニーをつくりだしています。 宮殿のサイドにある花壇は、螺旋状に花が植えられています。結構自己主張が強いピンクのペチュニアを赤や黄色のコリウス、オレンジのマリーゴールドなどが独特の調和を見せています。ベージュ色の園路の砂利までもが、うまく引き立て役にまわっています。 植栽リスト Case2 【赤~オレンジ色系】銅葉ヒマ、ダリア、ペチュニア、ジニア 【黄色系】フレンチマリーゴールド、カルセオラリア、ルドベキア 【青~紫色系】ペチュニア、サンジャクバーベナ、サルビア、ヘリオトロープ 【葉物】スイスチャード、コリウス 宮殿に近い花壇です。ここの特徴は、高さを低く抑えて絨毯のような彩りで、明るく宮殿の荘厳さを引き立てている点です。手前と奥の花壇でマリーゴールドの色を微妙に変えることで、単調な配色にならないように奥行きを出す工夫があります。左奥に見えるヤシの木は、冬にはオランジェリー(温室)に運び込まれて、翌年の出番まで静かに春を待ちます。 植栽リスト Case3 建物側 【黄色系】マリーゴールド 【紫色系】ペチュニア、サルビア、ヘリオトロープ 【白色系】ジニア 手前の花壇 【オレンジ色系】マリーゴールド 【紫色系】ペチュニア、サルビア 【白色系】ジニア 違う年の春の花壇です。丈の低い紫のチューリップと、花茎が長く背の高い紫とピンクの斑が入ったチューリップの2種の、シンプルな組み合わせ。3種のチューリップだけで、立体感のある色彩の帯ができています。低いツゲの黄緑色の縁取りがくっきり現れて、花壇をより引き立てています。 参考までにイギリスのハンプトンコートの花壇と比べてみてください。フランスとは明らかに違った感覚の植栽です。皆さんはどちらが好みでしょうか? イギリスの花壇に使われている植物は、外側からロベリア、マリーゴールド(白)、マーガレットコスモス(黄色)、斑入りのカンナ。 再び「リュクサンブール宮殿」に戻り、他の花壇の彩りをご紹介しましょう。 公園の森のあちこちに銅像などのモニュメントがあり、その足元は花壇に囲まれています。ゆるく盛り上がったここの花壇も、混植されていますが2〜3種類程度の限られた数の植物を使いながらも、はっきりとした色合いで演出されています。驚くことに、公園内のあちこちに点在するモニュメントのすべての場所で、花の組み合わせは異なっていました。 ここまでご紹介した花壇に植えられているほとんどの植物は、日本でも栽培されています。夏にはほとんど雨の降らないフランスとは違い、ダリアや球根ベゴニア、ゼラニウムなどは、雨が多く蒸し暑い日本では夏花壇での使用は真似ができませんが、花の色使いや組み合わせは、とても参考になります。 フランスの花壇、いかがでしたか? 『フランス「ヴェルサイユ宮殿」の花壇編【世界のガーデンを探る旅7】』でも解説したように、フランスにはいまだに印象派の色合いが受け継がれているように思いましたが、もしやその色彩感覚は、フランス人が生まれつき持っているセンスなのかもしれません。ちょうど日本人が墨色の濃淡で風景や感情を感じられることと同じかもしれませんね。